Esseri fantastici: le sirene. Storia di una trasformazione, fra seduzione e morte.

Quello di esseri per metà umani e per metà pesci è un genere di raffigurazioni molto diffuso anche in altre aree, ma in area europea nessun altro essere mostruoso può vantare una trasformazione così complessa, sia sul piano fisico che su quello simbolico.

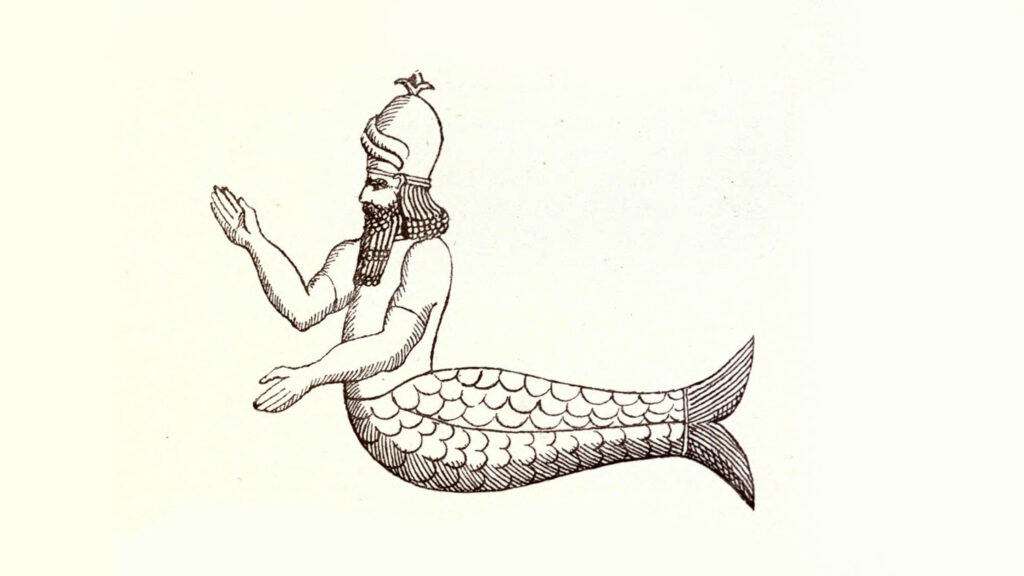

Anche se le prime raffigurazioni di esseri metà uomo e metà pesce risalgono al mondo babilonese, come è il caso del dio Oannes il cui ambiente naturale era l’acqua, possiamo affermare che le sirene abbiano origine nel mondo greco, ma le tradizioni che le riguardano sono molto confuse e discordanti tra loro. Anche il nome seirenes non ha un’etimologia certa e può associarsi a seirà (catena, laccio) o al verbo seirazein (legare con una corda), entrambi possibili riferimenti al ruolo di incantatrici delle sirene.

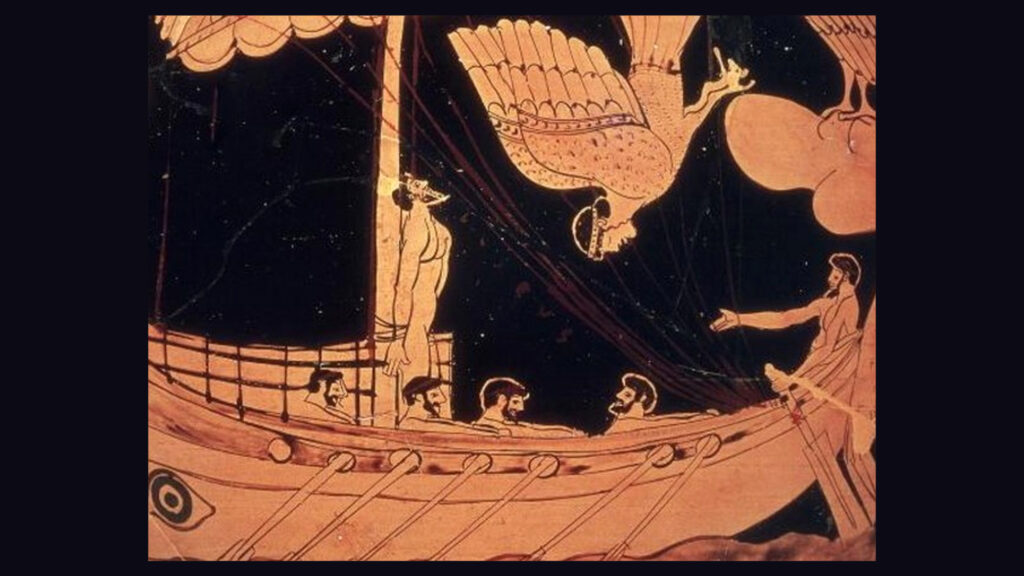

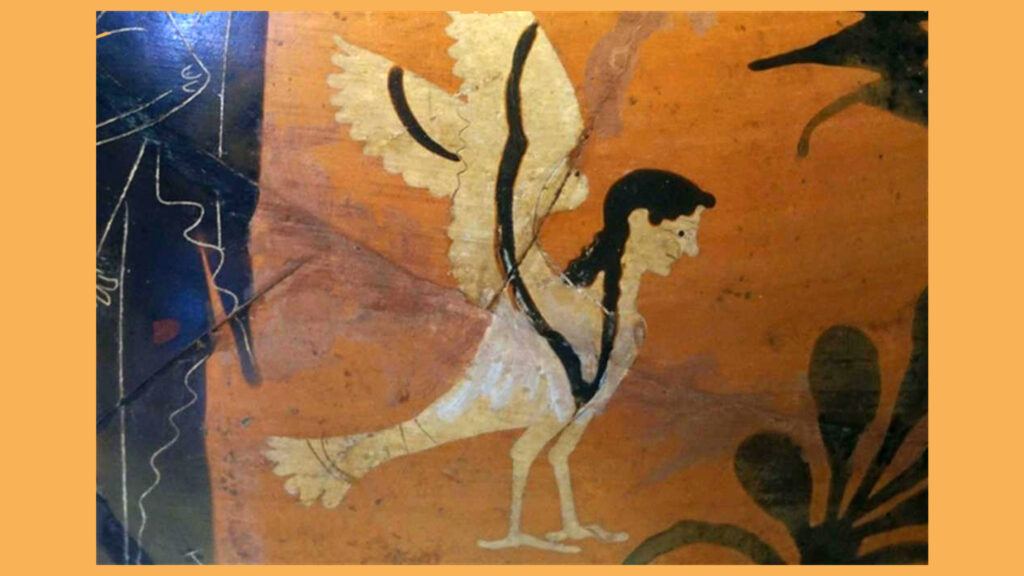

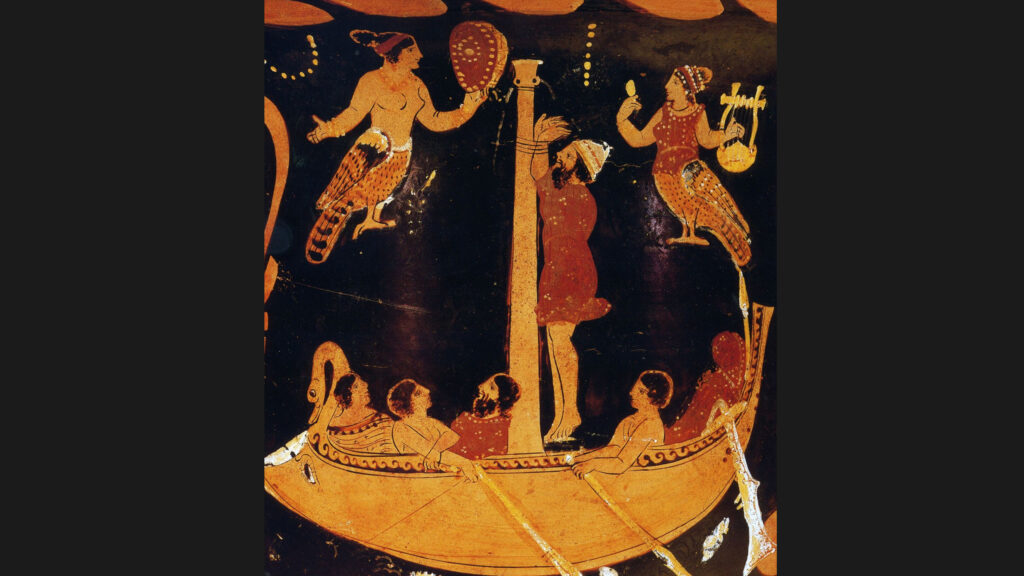

Omero non descrive fisicamente le sirene. Ulisse, per resistere alla loro seduzione dalla quale era stato messo in guardia dalla maga Circe, si fa legare all’albero della nave e otturare gli orecchi ai suoi compagni. Seduzione mortale che non si basa sul sesso ma su un canto che promette una conoscenza senza limiti. C’è un rapporto fra sirene, conoscenza e morte che è comune a molti miti antichi. Nelle numerose rappresentazioni vascolari e scultoree successive, esse vengono rappresentate con il corpo di uccello e la testa femminile.

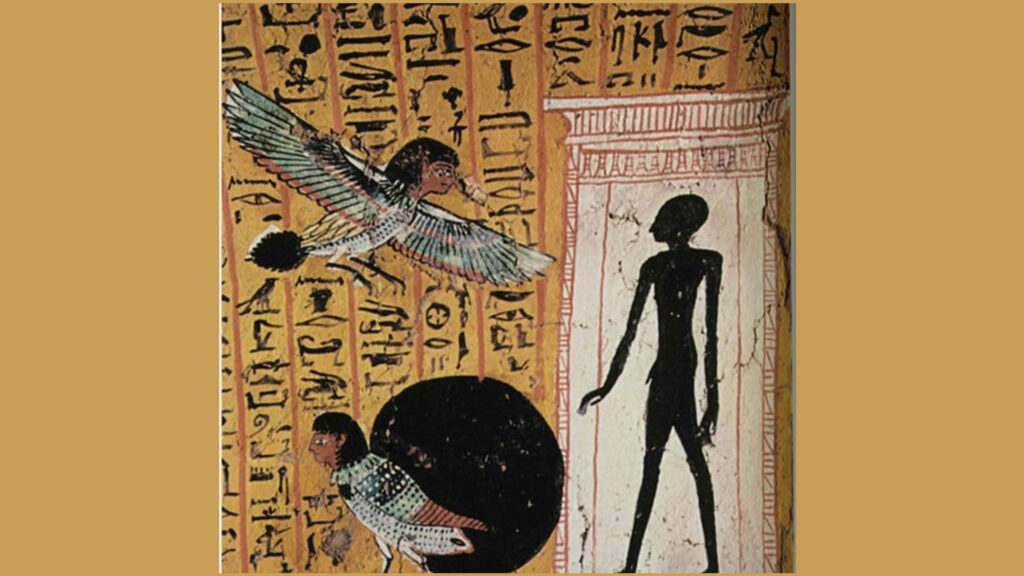

Probabilmente questa forma deriva dalle raffigurazioni egiziane del Ba, l’anima-uccello del defunto. Anche se la sirena, nonostante le analogie, non sarà mai assimilata all’anima.

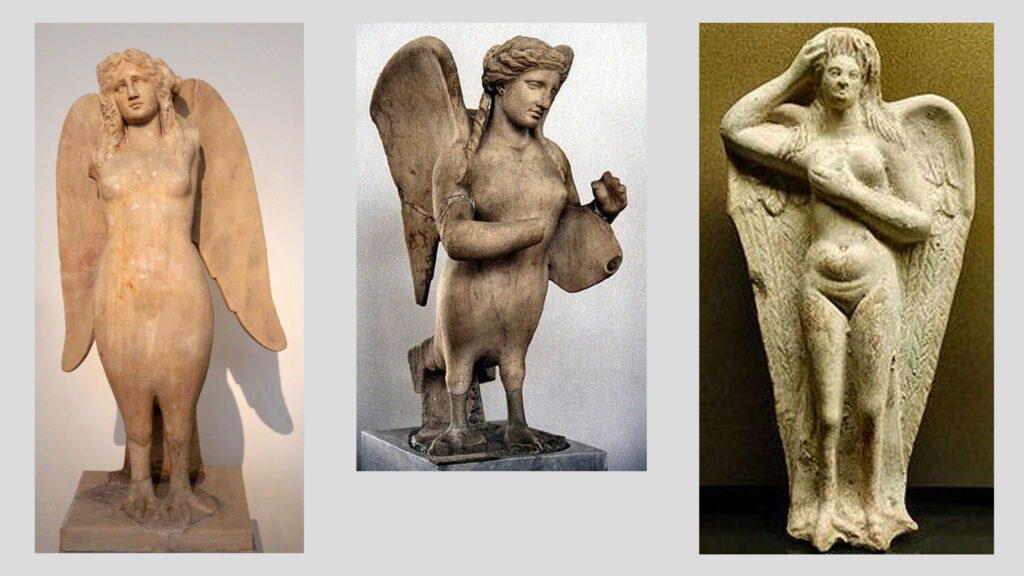

Nel tempo questa raffigurazione tende a umanizzarsi. Compaiono le braccia, il seno poi tutto il busto. Solo la parte inferiore e le zampe rimangono a forma di uccello. A volte queste creature vengono raffigurate addirittura con la parte inferiore a forma di uovo.

Nell’antichità le sirene risultano prive di qualsiasi attrattiva fisica. La poesia ne esalta la potenza del canto, mentre l’arte figurativa ne celebra la loro particolarità dell’aspetto.

Fin dall’antichità le sirene mantengono una certa ambiguità e sono associate alla morte. Già nell’Odissea, come abbiamo rilevato, la morte è presente. E in effetti la seduzione delle sirene appare fatale agli uomini. Eros e Thanatos. E la loro voce, dolce e ammaliante, è uno strumento di morte:

“Chiunque i lidi incautamente afferra

Delle Sirene, e n’ode il canto, a lui

Né la sposa fedel, né i cari figli

Verranno incontro su le soglie in festa.”

(Odissea XII, 55-58)

Per il loro legame con la morte e con l’anima del defunto, le donne-uccello si incontrano spesso nell’ambito funerario, soprattutto nell’ambito orientale, egiziano e greco-romano. La scena di Ulisse e delle sirene si ritrova spesso raffigurata nei sarcofagi romani dei secoli III-IV d.C. E avrà ancora una certa fortuna fino all’epoca medievale e rinascimentale.

Ma c’è di più. La figura della sirena ricorda la babilonese Lilith, divinità della morte, raffigurata come una donna nuda con le ali e i piedi di uccello. Se questo corrisponde a verità, possiamo inserire senza problemi le sirene assieme agli altri demoni della morte.

A partire dal sec. VII a.C. tuttavia, esse acquisiscono una peculiarità che le distingue dagli altri demoni alati. Un processo di differenziazione che viene favorito dall’associazione delle sirene al culto funerario. Si tratta di un culto popolare contrapposto a quello olimpico che vede le sirene divenire delle specie di divinità utili e apotropaiche che è necessario propiziarsi.

In epoca ellenistica si moltiplicano le immagini funerarie di sirene, spesso di terracotta, che a volte vengono deposte in buon numero sulle sepolture.

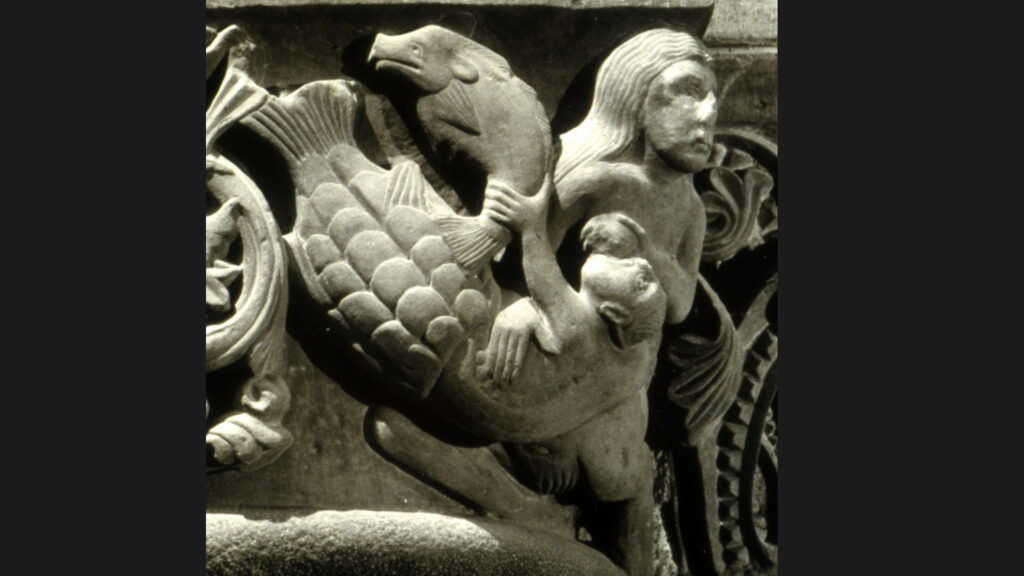

Questo atteggiamento benefico e compassionevole delle sirene nei confronti dei morti, si associa a una funzione ben attestata nell’arte e nella letteratura, ovvero quella di psicopompi, di accompagnatori di anime verso l’aldilà. Questo è il motivo per il quale certe volte le sirene funerarie portano fra le braccia un’anima rappresentata sotto forma di una piccola figura umana.

Assistiamo, tuttavia, nell’ambito greco-romano a un’evoluzione che potremmo definire come intrisa di misoginia e antifemminismo. Pian piano la figura delle sirene si sgancia dal male metafisico, dalla morte, per rappresentare invece il male morale. A un certo punto crescono le rappresentazioni che evidenziano il loro fascino fisico e la loro civetteria, con evidenziato il loro abbigliamento e i loro addobbi. Un tipo di raffigurazione il cui esempio proviene dalla Magna Grecia e risale al IV secolo a.C.

Con il tempo si accentua l’aspetto erotico della seduzione delle sirene, completamente assente in Omero, oltre che la loro civetteria fino a quando, a partire dal I sec. d.C., le sirene vengono sempre più di frequente presentate come simbolo del vizio e del piacere dei sensi.

Il cristianesimo farà proprio questo atteggiamento misogino. I Padri della Chiesa non esiteranno a utilizzare, poi, il termine “sirena” per indicare animali, mostri o spiriti malvagi che risiedono nei luoghi deserti e in prossimità del mare. Probabilmente perché la tradizione popolare da tempo l’aveva associata a Lilith e ai demoni incubi per il loro presunto vampirismo.

Anche la vicenda di Ulisse viene cristianizzata finendo addirittura col venir rappresentata sui sarcofaghi. L’albero della nave cui è legato l’eroe greco diventa la croce di Cristo (antenna crucis) cui il cristiano deve attaccarsi per superare la traversata nel mezzo delle tentazioni.

“Passa la tua nave oltre questo canto, creatore di morte; basta solo che tu lo voglia ed eccoti qui, vincitore della perdizione; attaccato al legno, sarai liberato da

ogni corruzione, il Logos di Dio sarà il tuo pilota e lo Spirito Santo ti farà accostare

ai porti celesti”

Clemente Alessandrino, Protrettico 12,118

Questa immagine varrà sviluppato nelle predicazioni e nei commenti dei secoli successivi con un sempre più trasparente accostamento fra sirene, lussuria e figura femminile dai cui canti il cristiano e soprattutto il religioso devono tenersi a debita distanza.

Nello stesso ordine di idee, le sirene si ritroveranno a simboleggiare anche la seduzione dell’eresia

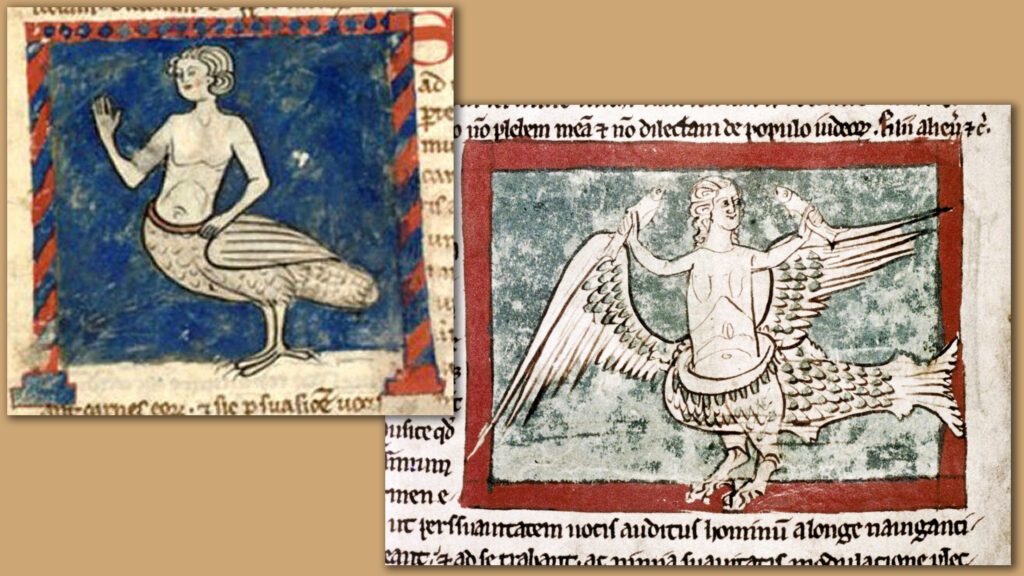

Seguiamo l’evoluzione di questa figura. Per il Physiologus (un testo scritto fra II e III sec. d.C. ad Alessandria d’Egitto) la sirena è un essere per metà umana e per metà oca. Anche per Isidoro di Siviglia (VII sec), essa è in parte uccello. Successivamente, tuttavia, essa perde le ali e acquista la coda squamosa di un pesce.

Questa trasformazione è sancita per la prima volta nel Liber monstrorum del sec VII-VIII ca.:

“Le sirene sono fanciulle marine che ingannano i naviganti con il loro bellissimo aspetto e allettandoli col canto; e dal capo fino all’ombelico hanno corpo di vergine e sono in tutto simili alla specie umana; ma hanno squamose code di pesce che celano sempre nei gorghi” (I, VI).

Non è chiaro del perché e in quali modalità sia avvenuto questo cambiamento, nel quale l’autore del Liber monstrorum ha avuto un ruolo importante anche se, va ribadito, per diverso tempo ancora ritroviamo la sirena dal corpo di uccello nei bestiari e nelle altre raffigurazioni. E addirittura dei casi di contaminazione tra i due tipi di sirene che possono avere, ad esempio, le ali e i piedi di uccello ma anche la coda di pesce.

Bisogna segnalare che nel periodo nel quale venne scritto il Liber monstrorum la sirene vennero progressivamente confuse con divinità germaniche e celtiche dell’acqua.

Ancora Nei testi del IX secolo capita tuttavia di trovare una sconcertante incoerenza fra il testo e le illustrazioni collegate. Capita così di trovare in un manoscritto carolingio, il Physiologus di Berna (830 circa) la descrizione di una sirena-uccello accompagnata da una miniatura rappresentante una sirena-pesce. Il che, comunque, testimonia la persistenza di tradizioni differenti.

Come abbiamo già detto, le raffigurazioni di creature per metà donne e per metà pesce si ritrovano già nell’ambito assiro-babilonese. Da qui trasmigreranno nella tradizione greco-romana legandosi agli esseri divini acquatici che vanno sotto il nome di tritoni, ma senza alcun collegamento con il nome della sirena. Le testimonianze di sirena-pesce per questo periodo sono comunque estremamente rare.

Di certo è che la tipologia della sirena con la coda di pesce, unica o doppia, prenderà a un certo punto il sopravvento e lo manterrà definitivamente.

Ancora nei secoli XI e XII, però, gli artisti e i letterati non opteranno ancora definitivamente per questa tipologia tanto che vediamo i due tipi di sirena-uccello e di sirena-pesce convivere. Ritroviamo entrambi addirittura nella stessa composizione come capita di vedere in un capitello del chiostro della cattedrale di Elne, nel sud della Francia.

C’è da dire che nel corso di questa evoluzione e sulla scia dei testi dei Padri della Chiesa, le sirene perdono le loro connotazioni più antiche e vengono man mano ridotte a un profano simbolo sessuale. Insomma, ispiratrice del vizio e, di conseguenza, strumento di Satana per indurre gli uomini al peccato. Non sorprende pertanto vederle raffigurate come esseri diabolici e simboli del mondo infernale. Niente di strano, quindi, ritrovarle rappresentate assieme ad altri mostri, come nella chiesa di Termeno (Tramin), in Sud Tirolo.

Il rapporto delle sirene con il diavolo verrà accentuato con attributi tipicamente demoniaci come le corna. Oppure con code serpentiformi come capita vedere in un capitello del sec. XII a Montoñedo (Galizia).

Non dobbiamo anche dimenticare che l’essere con due nature (umana e animale) è la personificazione del peccatore, in particolare del lussurioso, che diventa, come dice san Bernardo, “quasi bestia” e l’equivalente maschile della sirena è il centauro che spesso viene rappresentato accanto alla sirena.

La sirena incarna ormai la donna frivola e seduttrice e viene spesso raffigurata vestita con abiti alla moda e, magari, con le mani nei folti capelli, segno di lussuria. Come capita di vedere in un capitello del sec. XII della Francia centrale.

Qualche volta la troviamo raffigurata intenta a specchiarsi e con un pettine in mano. Lo stereotipo della vanità femminile.

Oppure osserviamo la sensualità che promana da questa sirena che si trova scolpita nel grandioso portale della chiesa abbaziale di Vézelay.

Borgogna, Francia, chiesa abbaziale, portale, sec. XII

Insomma, la sirena diviene, in epoca medievale, la figura emblematica della donna. C’è sicuramente una componente misogina ma dobbiamo anche rilevare che la critica alla donna, in questo periodo, si inserisce nella tematica del De contempus mundi, il disprezzo del mondo e l’affermazione della vanità e del veloce trascorrere delle cose terrene.

Visto il contesto sostanzialmente negativo della figura della sirena, simbolo della donna fatale e per certi versi demoniaca, sorprende ritrovare la sirena raffigurata come madre amorosa intenta ad allattare, come vediamo in un capitello di Basilea (ca. 1200)

Siamo di fronte a un contesto positivo, quindi, come nel caso delle sirene salvatrici nei naufragi, come attestato in testi a partire dall’XI sec. e che ritroviamo raffigurato anche sui capitelli come è il caso della chiesa di Notre-Dame de Cunault, in Francia.

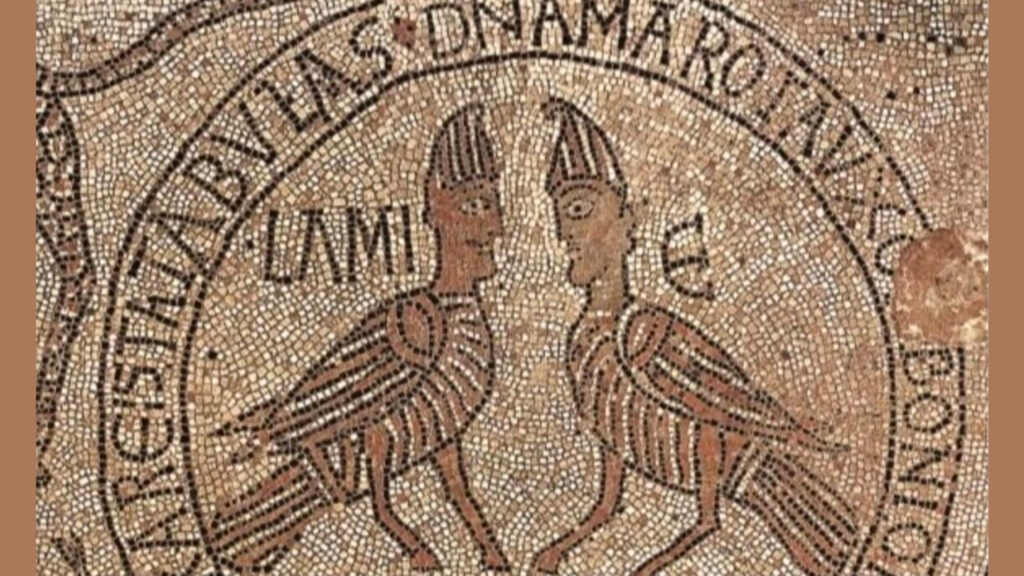

Ma al di là di tutto, dobbiamo rilevare anche la persistenza di una tradizione popolare che viene da molto lontano e che vede le sirene come esseri simili a vampiri e assimilati quasi alle lamie dell’antichità, terribili creature vampiresche e divoratrici di uomini. Tradizione che si ritrova, ad esempio, nei mosaici del duomo di Pesaro che rappresentano due sirene-uccello accompagnate dalla scritta, che non lascia addito a dubbi: “Lamie”.