I numeri nel Medioevo, un ponte fra l’uomo e Dio

I numeri hanno un ruolo fondamentale nella Bibbia e, in particolare nel libro dell’Apocalisse, il testo che più di tutti ha influenzato l’arte medievale. I Padri della Chiesa, soprattutto Origene e sant’Agostino ne hanno trattato ampiamente così come i commentatori successivi, come Isidoro di Siviglia e Rabano Mauro.

Gli intellettuali del medioevo davano grande importanza a un testo di aritmetica e geometria che essi attribuivano a Boezio, ma che in realtà era stato scritto nel sec. VIII. In esso si affermava che il mondo era governato da due principi: l’unità e la molteplicità. L’unità comprende i numeri dispari ed esprime stabilità.

La molteplicità è tipica dei numeri pari e implica mutamento. Questo perché il numero dispari è indivisibile e quindi perfetto e inalterabile, come lo è l’ordine eterno, mentre il numero pari appartiene alla mutevolezza del tempo e alla transitorietà delle cose.

I numeri erano considerati così importanti che sia Boezio che sant’Agostino affermavano che un uomo che non possedesse cognizioni matematiche non sarebbe mai riuscito a raggiungere la saggezza e a percepire l’unità del creato.

Questa mania per i numeri si ritrova anche nell’arte romanica nella quale, per comprendere il senso profondo della decorazione di un capitello, ad esempio, bisogna contare a volte i numeri dei petali di un fiore, delle punte delle stelle, il numero delle foglie sulle palmette e delle palmette stesse, e così via.

1

Dio è uno: “Non avrai altro Dio fuori di me” (Esodo 20,3) Inoltre Dio non può essere rappresentato, come viene scritto subito dopo. E a questo divieto, l’arte romanica si è adeguata pur riuscendo a rappresentare l’unità con altri mezzi.

L’unità può essere rappresentata da un punto che spesso non è altro che l’incrocio dagli assi della croce, come è il caso del punto di incrocio della “X”. È questo il caso, ad esempio, della croce disegnata dal Tetramorfo con Cristo al centro. Ricordiamo che il Tetramorfo è la rappresentazione dei quattro viventi di Ezechiele e dell’Apocalisse che il Cristianesimo ha poi voluto identificare con gli evangelisti. In questo caso essi si identificano con la molteplicità e il Cristo, al centro della croce simboleggia l’unità. Ed è solo uno dei casi possibili.

Nell’arte medievale e romanica in particolare capita di assistere alla trasformazione della dualità in unità e viceversa. É il caso delle tantissime raffigurazioni di un animale con due corpi e una sola testa, ad esempio, come vediamo a Chauvigny Saint-Pierre dove un mostro con queste caratteristiche è intento a divorare un uomo.

Oppure dell’uomo diviso che danza che si trova nella stessa chiesa, con una testa e due corpi.

Simile è il caso dell’albero a Y che si ritrova spesso raffigurato nei capitelli romanici. Un albero con un unico tronco da cui si dipartono due rami, Ne vediamo un bellissimo esempio in un capitello della chiesa di Chalon-sur-Saône in Borgogna. Qui i rami dell’albero a Y simboleggiano la doppia via concessa all’uomo. Un ramo rappresenta il vizio, l’altro la virtù. E la figura del leone, simbolo di resurrezione e salvezza, che fa capolino fra i rami ci ricorda quale sia la posta in gioco.

2

Il due è un numero fondamentale nell’arte romanica. Basti pensare con quanta frequenza ci si imbatte in animali doppi che si fronteggiano o si affiancano. Coppie di leoni, draghi e serpenti a due teste, alberi a Y con due rami come abbiamo visto, ecc.

La Bibbia e i testi dei Padri sono pieni di riferimenti a coppie: il corpo e l’anima, i due Testamenti, Cristo e la Chiesa, Adamo ed Eva, Caino e Abele, Mosè ed Aronne, e così via. E l’arte romanica di coppie ne ha rappresentate un’infinità. Eccone alcuni, esempi: il primo proveniente dalla cattedrale di Jaca, in Spagna; il secondo dal duomo di Modena; il terzo dal chiostro dell’abbazia di Saint-Denis, ora al Museo di Cluny.

Spesso, le coppie di animali o di esseri umani o mostruosi mutano di significato a seconda della loro disposizione e dal loro contesto. Arrivando ad esprimere addirittura il contrario. Un bell’esempio è rappresentato da due capitelli del priorato dei Serrabonne, nei Pirenei francesi che rappresentano entrambi due leoni che con i loro corpi formano delle specie di cuori, come si intravede molto spesso nell’arte romanica. Quella del leone è una figura molto complessa e può esprimere molti significati, anche contrastanti fra di loro, giungendo a simboleggiare Cristo e la resurrezione (Per approfondire l’argomento, vi invito a leggere il testo dedicato alla figura del leone nell’arte medievale). Ebbene, nel primo caso, i leoni che si trovano uno di faccia all’altro esprimono amore e vita.

Nel secondo, in mezzo ai due leoni che anch’essi formano una specie di cuore, sta una testa umana. Che i leoni sembra stiano divorando. Quello del leone antropofago è una figura molto usata nel medioevo. Ma qui il suo significato è evidente, ed è un simbolo di morte. Di morte e resurrezione. Ecco un bellissimo esempio che, come il precedente, proviene dal priorato di Serrabonne.

Talvolta il numero 2 indica ambiguità, doppiezza come è il caso delle sirene a due code che si ritrovano raffigurate un po’ dappertutto. O dei serpenti, anche essi con due code.

La sirena la ritroviamo spesso in coppia con il centauro, il suo corrispettivo maschile. Come in questa miniatura.

C’è da dire che il simbolismo del numero due presuppone un rapporto asimmetrico fra i due termini. E spesso esprime una relazione con una realtà superiore che si può intravedere anche negli esseri con doppia natura: sirene, centauri, arpie, grifoni. Oppure di degradazione morale nel caso della raffigurazione di uomini con attributi bestiali.

Aggiungiamo che che il dualismo, la doppiezza, è insita nell’essere in quanto tale e che va sempre visto nelle sue accezioni positive e negative. Ecco perché troviamo l’uomo nudo e l’uomo vestito, l’essere diritto e l’essere rovesciato, l’uomo virtuoso e quello vizioso. Ognuna delle due realtà va vista in rapporto con l’altra e spesso entrambe vengono raffigurate assieme.

3 e 4

Trattiamo assieme i numeri 3 e 4 perché essi, secondo la numerologia medievale, sono strettamente intrecciati fra di loro. Il 3 e il 4 sommati fanno 7 e moltiplicati fanno 12, ovvero producono due dei numeri più importanti della simbologia cristiana e romanica in particolare e simboleggiano l’unione del corpo e dell’anima oppure la Chiesa universale.

Il 3 è il numero dello spirito e dell’anima come affermava sant’Agostino. Mentre il 4 è il numero del corpo e della materia. Inoltre il numero 3 è associato al cielo e al cerchio e il numero 4 alla terra e al quadrato. L’interazione fra questi numeri e fra il cerchio e il quadrato è alla base di tutta l’architettura medievale. Si tratta di un argomento molto complesso ma di grande fascino.

Il numero 3 è il numero della Trinità, ai giorni trascorsi da Cristo nel sepolcro e così via. Per evidenziare questa realtà le chiese medievali presentano normalmente tre portali nella facciata, tre navate e tre absidi. Questa è una regola quasi universalmente riconosciuta, se le dimensioni lo permettono, evidentemente. Fanno eccezione, molto significativamente, le zone del sud della Francia che avevano visto per un certo periodo il trionfo dei Catari e della loro visione dualistica del mondo, ovvero la presenza di due entità opposte e di pari livello, una buona e una malvagia, in conflitto fra di loro. Una concezione, quella dualistica, che risale al mazdheismo iranico e che ha influenzato nel corso dei millenni molte altre culture, ebrei compresi.

Fatto sta che diverse chiese di queste zone presentano due portali al posto di tre e due navate.

Segnaliamo inoltre che il 3 è in stretto collegamento con il rito del battesimo. Si battezza infatti nel nome della Trinità e un tempo, quando il battesimo veniva impartito in una piscina all’interno del battistero, ci si immergeva tre volte in omaggio per i tre giorni passati da Cristo nel sepolcro. Il battesimo d’altronde non è morire dal peccato e risorgere rinnovati?

Anche il 4 possiede innumerevoli valenze simboliche. È la cifra del mondo. 4 sono gli angoli della terra, 4 sono i punti cardinali. Ma 4 sono anche gli elementi della terra (terra, acqua, aria e fuoco), le stagioni, i fiumi del Paradiso terrestre, gli umori nel corpo dell’uomo e, di conseguenza, i suoi temperamenti. 4 sono gli evangelisti e i personaggi del Tetramorfo, le Virtù cardinali e si potrebbe continuare a lungo.

Il 4 è il numero della Gerusalemme Celeste, un cubo perfetto con tre porte per lato, la città della fine dei tempi che scenderà su una terra finalmente rinnovata.

L’arte romanica ha molto lavorato sul rapporto e la contrapposizione fra i numeri 3 e 4, fra terra e cielo, fra corpo e spirito.

Un bell’esempio per comprendere come gli artisti medievali ragionassero e sviluppassero questo tema, con finezze che molte volte ormai ci sfuggono, sono due capitelli provenienti dalla chiesa di Rozier-Côtes d’Aurec, nella Francia centro-meridionale. Entrambi rappresentano un lupo divoratore di uomini che, in un’area che risentiva ancora di influenze celtiche, sostituisce il più diffuso leone.

Nel capitello a sinistra, che si trova nella navata della chiesa, vediamo il lupo che ha gettato a terra un uomo e sta per divorarlo.

L’uomo cerca di difendersi respingendo o afferrando l’animale… non si capisce bene. Il numero 3 si trova nella coda del lupo che finisce in una specie di ciuffo a trifoglio dopo avergli attraversato il corpo. Il 3, quindi il cielo. La coda è anche orientata verso l’alto. Il messaggio è chiaro ed è lo stesso che viene ripetuto nel caso dei leoni antropofagi. L’uomo, dopo essere passato per la fauci del mostro, rinascerà alla vita celeste. Ma c’è un altro 3, meno evidente, che è contenuto nelle ciocche che scendono lungo il collo del lupo. Se le contiamo sono 9, un altro numero divino e il numero dei cieli. Come ultima cosa notiamo che l’animale viene da sinistra, ovvero dal lato infausto.

Nel secondo capitello il lupo presenta sempre 9 ciuffi ma viene da destra. Il numero 4 è racchiuso nelle quattro foglie ma il lupo, animale del cielo, poggia solo sulle prime 3. La quarta foglia regge una maschera umana mentre l’uomo che si trova subito al di là evoca la condizione umana e probabilmente la corruzione della carne. Il 4, la terra imperfetta, contrapposta alla perfezione celeste e al nostro destino.

5

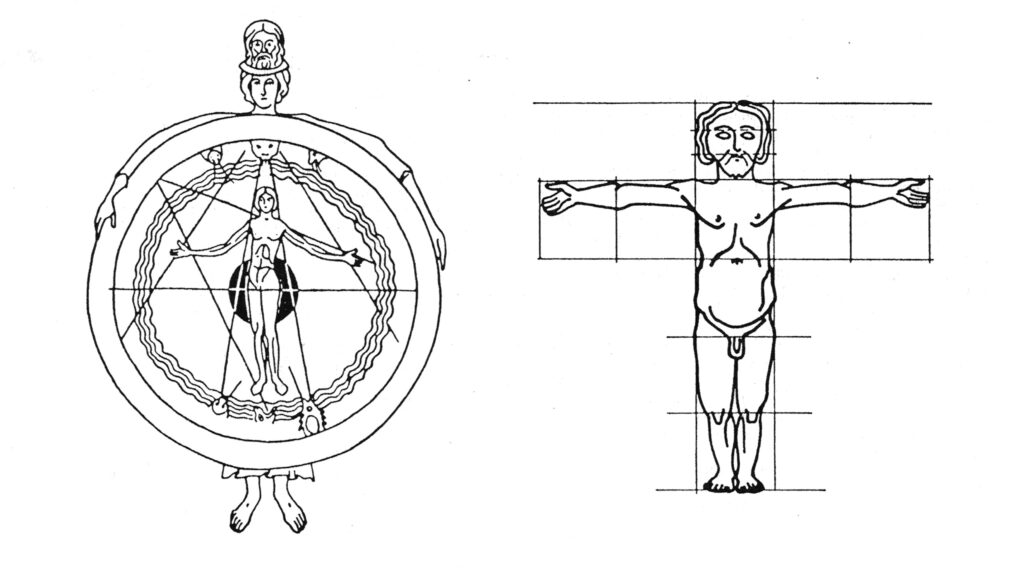

Il 5 corrisponde ai cinque libri di Mosè, che non a caso costituiscono quello che si chiama Pentateuco, alle 5 piaghe di Cristo e via di questo passo. Ma è soprattutto la cifra dell’uomo che ha cinque sensi, cinque dita per ogni arto e che ha 5 estremità, le braccia le gambe e la testa.

Nelle miniature medievali, l’uomo viene talvolta rappresentato con le braccia aperte e le gambe divaricate per esprimere meglio questa figura. Leonardo non ha inventato niente di nuovo. Se lo vediamo da questo punto di vista, l’uomo può venire inscritto all’interno di un pentagramma con la testa in alto, ovvero orientato correttamente in direzione di Dio. Se il pentagramma risulta rovesciato, anche l’essere raffigurato diventa demoniaco o dominato dal Maligno. L’uomo rovesciato, in tutta l’arte romanica, ha in sé qualcosa di completamente sbagliato. Si tratta dell’uomo che cede al vizio e alle passioni e così precipita verso la sua condanna.

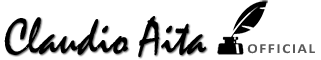

Secondo Ildegarda di Bingen [(1098-1179)], una mistica benedettina del sec XII, una grande intellettuale che ha avuto una grande influenza in epoca medievale, l’uomo è la misura di tutte le cose, come possiamo vedere nella figura a sinistra, tratta da un manoscritto dei suoi testi, ma è anche la rappresentazione del cosmo. Qui in particolare egli rappresenta il microcosmo, circondato dalle acque primigenie, mentre la figura esterna che con le sue braccia circonda il macrocosmo.

Sempre secondo Ildegarda, il numero 5 è il risultato dell’addizione del primo numero dispari, il 3, e del primo numero pari, il 2. “Il numero pari significa la matrice, e perciò è femminile; il numero dispari viceversa è maschile; l’associazione dell’uno e dell’altro è androgina così come è androgina la Divinità. Il pentagramma è pertanto l’emblema del microcosmo”.

Insomma, l’uomo è governato dal numero 5. Ma Ildegarda di Bingen fa anche un’altra affermazione. Se si osserva la figura a destra, il corpo umano è diviso in 5 parti in altezza e 5 in larghezza. Se si considera questo, l’uomo può essere inscritto in un quadrato perfetto. È interessante notare che questo principio è molto simile a quello che ispirerà i costruttori cistercensi del sec. XII con le piante delle loro chiese tracciate ad quadratum, ovvero affiancando quadrati uguali fino a formare una croce.

6

Se il 5 è il numero dell’umanità, il 6 è il numero del sovraumano, della potenza. 6 sono i giorni della creazione e delle opere di misericordia.

Sant’Agostino evidenzia le singolari proprietà del numero 6 che si ottiene sommando i primi tre numeri (1+2+3=6), così come il 10 è la somma dei primi 4 numeri (1+2+3+4=10). Il numero 6 può essere associato al cielo, essendo la somma dei primi tre numeri (3=cielo) mentre il dieci, somma dei primi 4 numeri è la cifra del mondo (4=terra). Esiste una relazione, quindi, fra il 6 e il 10.

Ma il numero 6 non si ottiene solo sommando i primi 3 numeri ma anche moltiplicandoli fra loro (1x2x3=6), il che lo rende unico.

Il numero 6 ripetuto tre volte, in modo da indicare la potenza assoluta ma snaturata, è il numero della Bestia secondo l’Apocalisse: 666.

7

Il numero 7 non ha nell’arte romanica quella grande diffusione che ci si aspetterebbe. Ed ha meno rilevanza del 3 e del 4 dei quali è la somma.

È onnipresente, invece, nei cosiddetti Beatus, ovvero in quei codici spagnoli riccamente illustrati e che contengono il commento all’Apocalisse del Beatus di Liebana, vissuto nel sec. VIII.

Eccone alcuni esempi:

Dobbiamo anche notare che il 7 è un numero importante anche per la tradizione ebraica, basti pensare alla menorah, il candelabro a 7 bracci.

Ma pure per il cristianesimo esso rappresenta il numero dei sacramenti, dei vizi capitali, delle virtù teologali e così via.

Va comunque rilevato che se il sette non ha quella grande rilevanza che ci aspetteremmo all’interno dell’arte romanica è anche perché molte descrizioni dell’Apocalisse di Giovanni sono talmente astruse che risulta molto difficile raffigurarle in una scultura o in un affresco. Ciò non vale, come abbiamo visto per le pagine miniate, soprattutto quelle dei Beatus. Ma ci sono delle eccezioni significative.

Una di queste è rappresentata dal bellissimo timpano della chiesa di Saint-Pierre di La Lande di Fronsac, nella Gironda francese.

Vale la pena di citare l’intero passo della prima visione di Giovanni dell’Apocalisse per vedere come lo scultore ha cercato di rappresentarlo.

Mi voltai per vedere chi fosse quello che mi parlava; voltandomi vidi sette candelabri d’oro e in mezzo ad essi uno simile a figlio di uomo. Indossava una lunga tunica ed era cinto all’altezza del petto con una fascia dorata. I capelli della sua testa erano bianchi, simili a lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma ardente. I suoi piedi avevano l’aspetto del bronzo splendente, quando è stato purificato nel crogiolo. La sua voce era come lo scroscio di acque abbondanti. Nella sua mano destra teneva sette stelle, mentre dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Il suo aspetto uguagliava il fulgore del sole in pieno meriggio. A vederlo caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando la sua destra sopra di me, mi rassicurò: «Non temere. Io sono il Primo e l’Ultimo, il Vivente; giacqui morto, infatti; ma ora eccomi vivo per i secoli dei secoli; nelle mie mani sono le chiavi della Morte e dell’Ade. Metti per iscritto le cose che vedrai, sia quelle riguardanti il presente, sia quelle che accadranno dopo di esse. Quanto al significato delle sette stelle che vedi nella mia mano destra e dei sette candelabri d’oro, le sette stelle simboleggiano gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri le sette chiese.

Qui gli elementi sono abbastanza evidenti. San Giovanni, con il libro in mano è alla destra del Vivente raffigurato con tutti i suoi attributi. Vediamo la spada che esce dalla sua bocca, le sette stelle raffigurate all’interno di un cerchio che simboleggia chiaramente il cielo, le sette chiese, sulla sinistra, identificate anche da una piccola croce. Mancano, a dire il vero, i sette candelabri, ma da una parte sono un “doppio” nel senso che essi sono il simbolo delle sette chiese già rappresentate, dall’altra un riferimento si può vedere nella decorazione vegetale. Qui lo scultore si è concesso un po’ di libertà anche se i sette candelabri d’oro vengono citati nella scritta che circonda il timpano: JOHES VII ECCLIIS QUE SUNT IN [ASIA VIDI]T FILII HO[MINIS IN]TER VII CANDELABRA AUREA.

8

Il numero 8 rappresenta la rinascita mediante il battesimo, ovvero la resurrezione e la la vita futura. Questo è il motivo per cui i battisteri e i fonti battesimali hanno spesso una forma ottagonale. C’è da dire che questa tipologia di edificio verrà gradualmente abbandonata con l’estinzione, già nei secoli VI-VII del battesimo tramite immersione.

A sinistra: Battistero di San Giovanni (Firenze) – A destra: Castel del Monte (Puglia), corte interna

Ma ancora in epoca romanica verranno costruiti battisteri a pianta ottagonale. Uno splendido esempio è quello di Firenze, dedicato a Giovanni Battista, il battezzatore per eccellenza nonché patrono della città (nella figura, a sinistra)

Ma questa figura geometrica viene anche utilizzata da uomini potenti come Federico II per Castel del Monte del sec. XIII (in figura a destra una foto scattata dalla corte centrale). Oppure dai cavalieri templari che saranno sempre molto legati al numero 8, probabilmente in omaggio alla Cupola della Roccia, sulla spianata del Tempio di Gerusalemme dove i templari avevano la loro sede.

Nell’arte medievale, così com’è raro il numero 7, altrettanto diffuso è il numero 8 che si presenta nelle forme più diverse.

Lo troviamo spesso come fiore a 8 petali o palmetta a 8 lobi come capita di vedere, ad esempio, fra le zampe di un centauro e un leone (immagini della lussuria e della morte) che si fronteggiano ai lati di, probabilmente, Gilgamesh. L’8, simbolo di eternità allude qui forse alla vita o condanna eterna. L’esempio è tratto da un capitello del priorato di Saint-Marie di Serrabonne (Pirenei).

Condanna eterna cui allude sicuramente l’immagine di Satana di Saint-Pierre a Chauvigny, nella Francia occidentale, che stringe al petto un libro o una tavola d’altare con incisi un incrocio e 4 punti, 8 segni in tutto. Si tratta dell’eternità della morte e della condanna del peccato. Demoni che lo fiancheggiano recano in testa una cresta a 8 dentelli che imitano le fiamme dell’inferno e che trascinano verso Satana un vecchio e un giovane, simboli dei vizi dello spirito e dei vizi della carne.

9

Il numero 9 contiene tre volte il numero delle persone della Trinità. È un numero associato, quindi, alla divinità, al numero dei cieli, dei cori degli angeli, e così via.

È anche il numero della Crocifissione. Gesù, nei vangeli, viene crocifisso alla terza ora, entra in agonia alla sesta ora e spira alla nona.

Anche per questo esso è associato alla vita futura e al cielo.

Vediamo spesso rappresentato il numero 9 sotto forma di palmette, di fiori, sfere, volute floreali, fregi a zig-zag e così via.

10

Secondo sant’Agostino, il 10 è un numero perfetto perché costituito dalla somma dei primi quattro numeri: 1+2+3+4. Per questo è in collegamento con il numero 6.Il 10 è il numero della legge, del decalogo che Dio ha dato a Mosè sul monte Sinai, ma anche quello delle corde del salterio di re Davide, antenato di Cristo. Con questo strumento in mano lo vediamo spesso raffigurato nell’arte romanica. 10 corde che muovono le 10 sfere celesti così come le concepiscono gli uomini del medioevo rifacendosi alle concezioni di Platone.

C’è da dire che gli intellettuali medievali oscilleranno fra un cielo concepito da 10 sfere, 9 mobili più l’empireo immobile, concezione sostenuta, fra gli altri da Michele Scoto e un cielo di 9 nove cieli, come è teorizzato da Alberto Magno. Vero è che la concezione dei 9 cieli risulta la più diffusa, anche perché concorda con le gerarchie angeliche dello Pseudo Dionigi l’Aeropagita. Non per nulla sarà quella adottata da Dante nella Divina Commedia. Ma il numero 10 manterrà sempre questo significato sacro che risale all’antichità.

Infine, come conseguenza dell’usanza universalmente diffusa di contare sulle dita della mano, il 10 rappresenta il limite sacro che a nessuno è concesso valicare.

11 e 12

L’11 è il numero del peccato, perché esso infrange la barriera del 10 che il numero della legge, del decalogo. E il peccato, per l’appunto, è l’infrazione della legge.

Il numero 12 è il prodotto del 3 per il 4 e per questo viene anche associato al numero 7 che è la somma di questi due numeri. Ricordiamo che il 3 è il numero del cielo e dell’eternità, mentre il 4 è il numero della terra e della provvisorietà. Il loro rapporto produce la totalità e l’universo nella sua completezza.

Il 12 è il numero delle ore del giorno e della notte, dei mesi dell’anno, dei segni zodiacali. Ma anche delle tribù di Israele, degli apostoli e della Gerusalemme Celeste.

Il 12 è quindi uno dei numeri fondamentali della Bibbia e, in considerazione con il numero delle misure e delle porte della Gerusalemme Celeste dell’Apocalisse, 12 per l’appunto, nelle facciate delle chiese romaniche vediamo spesso rappresentate delle arcate con gli apostoli, associati talvolta ad altre figure di santi.

Questo è il caso di Notre-Dame-la-Grande di Poitiers, la cui facciata presenta 14 arcate con i 12 apostoli e 2 santi.

Nella già ricordata chiesa di Saint-Pierre a Chauvigny, come in molte altre parti, le stesse striature o ciocche degli animali rappresentati rispondono al simbolismo dei numeri.

Ad esempio, le ciocche dei leoni, le cui code intrecciate raffigurano un cuore, sono in numero di 12. 12, in questo caso è il numero della Chiesa e della sua attività per l’avvento ultimo della Gerusalemme Celeste e del mondo finalmente libero dal male. L’uomo che viene toccato dal leone è quello che accetta il travaglio imposto alla sua esistenza a causa del peccato originale. E il leone, non dimentichiamolo, è anche il simbolo della morte. Dobbiamo morire per risorgere alla vita eterna.

Trattandosi anche del numero del tempo, il 12 si trova spesso rappresentato, come 12 o come i suoi multipli, nei rosoni delle cattedrali.

Ecco qui due bellissimi esempi: il rosone della basilica di Collemaggio 12 petali all interno e 24 esterno e il rosone del duomo Trento con i 12 petali della “ruota della fortuna” che rappresentano i mesi o le ore, associati al 4, come si può notare dalle quattro rosette, che potrebbero simboleggiare, invece, le stagioni.