L’inferno cristiano deriva da quello dell’antico Egitto?

Nell’immaginario cristiano, l’inferno viene visto come un luogo di tormenti, un mondo sotterraneo di fuoco eterno, di punizione dei malvagi e così via. Ma perché esso è così somigliante all’inferno come se lo raffiguravano gli antichi Egizi? Molti affreschi medievali, con le loro rappresentazioni di tormenti e di demoni, potrebbero benissimo venire ricopiati sulla parete di qualche tomba della valle del Nilo di qualche migliaia di anni fa senza destare alcuno stupore. Anche gli antichi Egizi si immaginavano infatti un inferno che non ha niente da invidiare a qualsiasi film horror. La domanda è: perché questa somiglianza? C’è davvero un rapporto fra le due concezioni dell’Aldilà, in due civiltà così apparentemente distanti?

In effetti una spiegazione c’è, come vedremo.

Cominciamo col descrivere com’era questo inferno del quale gli antichi Egizi avevano così tanta paura. E chi ci andava.

C’è da sottolineare il fatto che, a differenza delle altre culture antiche, gli Inferi egiziani presentano una varietà di aspetti e una geografia ben più varia di quelli dei propri vicini che si limitavano a dipingere l’oltretomba come un luogo grigio e triste.

Gli egiziani erano preoccupati per il proprio destino ultraterreno. Per essi la propria tomba e il proprio funerale dovevano essere gestiti secondo riti ben precisi affinché l’aldilà significasse una nuova esistenza e non la distruzione eterna. Era quindi necessario arrivare alla morte ben equipaggiati e istruiti sul da farsi in modo da affrontare un percorso fatto di pericoli, di trappole e di entità ostili. Insomma il problema era di non farne un momento di distruzione ma, al contrario, di rigenerazione e di passaggio verso una nuova esistenza.

Condizione indispensabile era la conservazione del corpo, supporto materiale delle entità spirituali Ba e Ka, del quale a noi sfugge il senso reale. Ciò ha determinato lo sviluppo delle tecniche di imbalsamazione, spesso però, riservate ai faraoni e successivamente alle classi più elevate. Il corpo mummificato doveva inoltre venire equipaggiato di tutto quanto necessario per una normale sussistenza, dalle suppellettili al cibo e agli abiti e in abbondanza. Che, per di più, per dare un’impressione di maggiore abbondanza, venivano anche incise sulle pareti.

Era poi importante che il sepolcro non venisse danneggiato perché questo avrebbe creato grossi problemi a chi si trovava nell’aldilà che si sarebbe poi vendicato sull’autore dei danneggiamenti.

Gli egiziani credevano al potere della parola che poteva essere fondamentale per superare gli ostacoli. Pertanto i mezzi considerati più adatti per superare le insidie nel percorso verso l’oltretomba erano le formule magiche che dovevano servire sia a difendersi dalle entità malvagie, sia per dimostrare la conoscenza dei personaggi e dei luoghi infernali. Se il morto dimostrava di non avere questa conoscenza, era condannato alla distruzione.

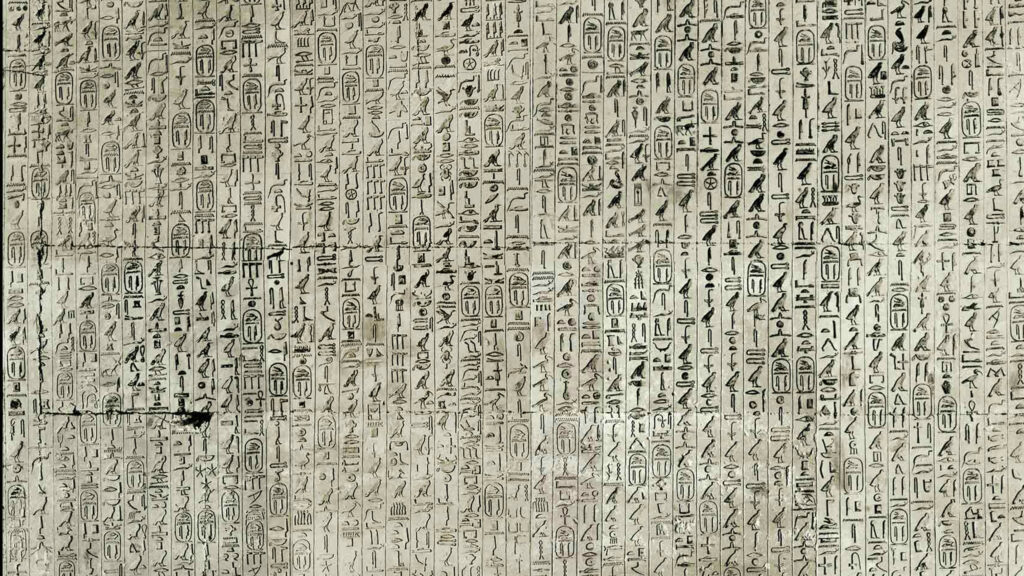

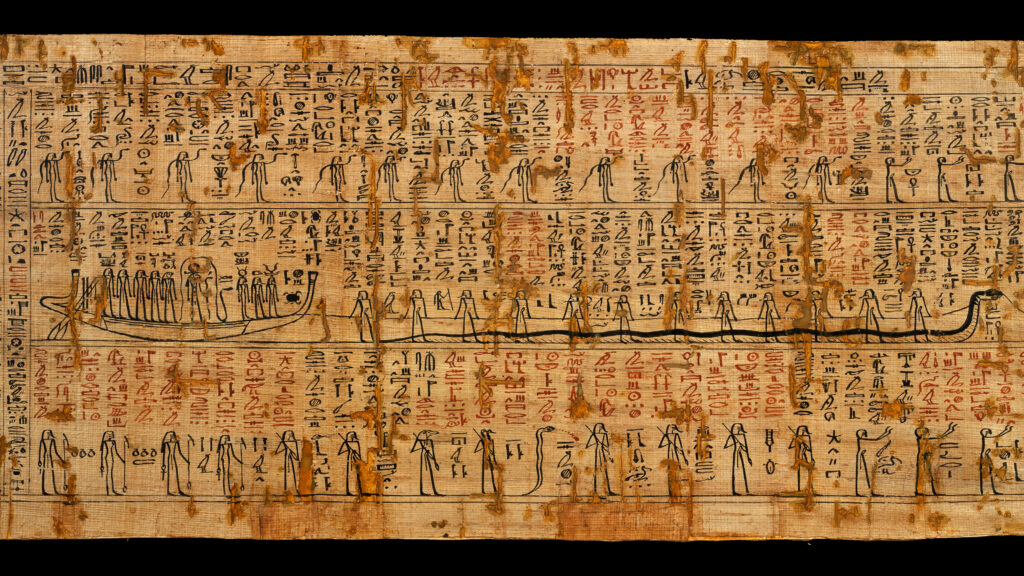

I testi di formule aventi lo scopo di aiutare il defunto ad affrontare i pericoli degli Inferi sono stati raccolti in testi di una certa consistenza. I più antichi sono i cosiddetti “Testi delle Piramidi” che sono stati redatti attorno al 2300 a.C. ed erano destinati ad esclusivo giovamento dei faraoni.

In questi testi compare per la prima volta il concetto di giudizio da affrontare dopo la morte e alcune formule per essere ricongiunti con la propria famiglia nell’Aldilà. Molto interessante è la presenza in taluni sarcofagi di un testo, “Il libro delle Due vie” accompagnato da una vera e propria carta geografica dell’oltretomba con i suoi tranelli e i terribili custodi.

Il periodo successivo (2150-2000 a.C. circa) è un’epoca di crisi del potere del sovrano e molti feudatari acquisiscono maggiore indipendenza. In questo periodo i Testi delle Piramidi vengono ampliati con ulteriori scritti sacri per costituire altri corpus di letteratura funeraria che troviamo iscritti sui sarcofagi di privati cittadini e che prendono per l’appunto il nome di “Testi dei Sarcofagi”.

In questi testi si sviluppa il ruolo di Osiride e del giudizio che il defunto dovrà superare.

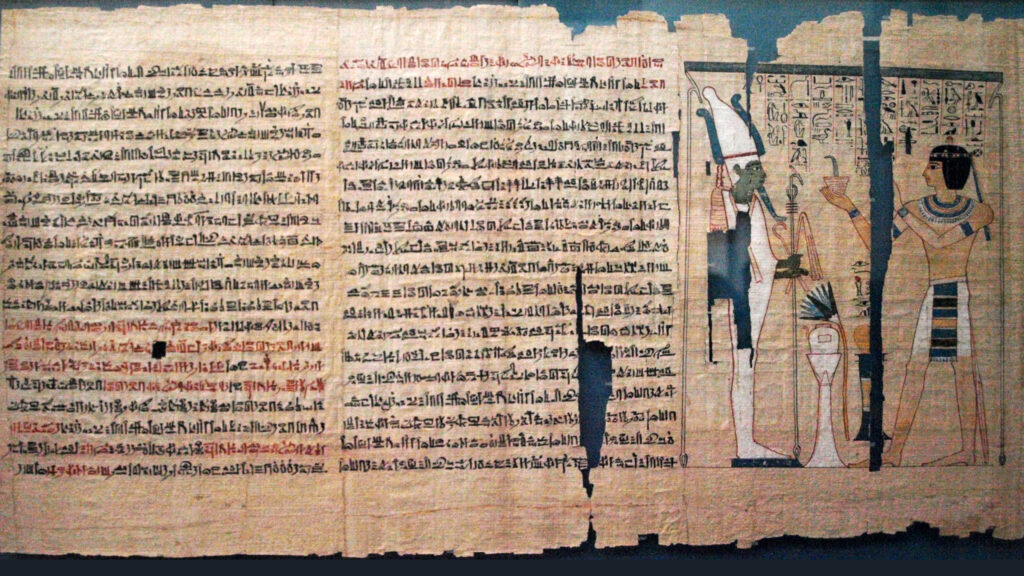

Attorno al XVI secolo a.C. sarà la volta del celebre Libro dei Morti, definito anche “Le formule per uscire di giorno” che prenderà il posto dei Testi dei Sarcofagi. Di questo testo sono stati individuati 190 capitoli che però non si trovano tutti raccolti in un unico manoscritto. Solo una parte veniva regolarmente trascritta sui rotoli di papiro che dovevano accompagnare il defunto nella sua dimora nell’oltretomba. La maggior parte delle formule deriva in ogni caso dai Testi dei Sarcofagi.

Nel Libro dei Morti il regno dei morti viene collocato definitivamente nel mondo sotterraneo, di cui è re Osiride e Ra, signore del sole e della vita quotidiana, si limita a vistarlo ogni notte a bordo della sua barca solare. Il capitolo 125 del Libro dei Morti parla del terribile giudizio dell’anima davanti al tribunale, detto “Sala delle Due Verità” davanti a 42 giudici presieduti da Osiride. Il capitolo 125 comprende due “dichiarazioni di innocenza”, una rivolta a Osiride e una ai 42 giudici che portavano nomi poco rassicuranti quali “Divoratore di ombre”, “Spezzatore di ossa” e così via.

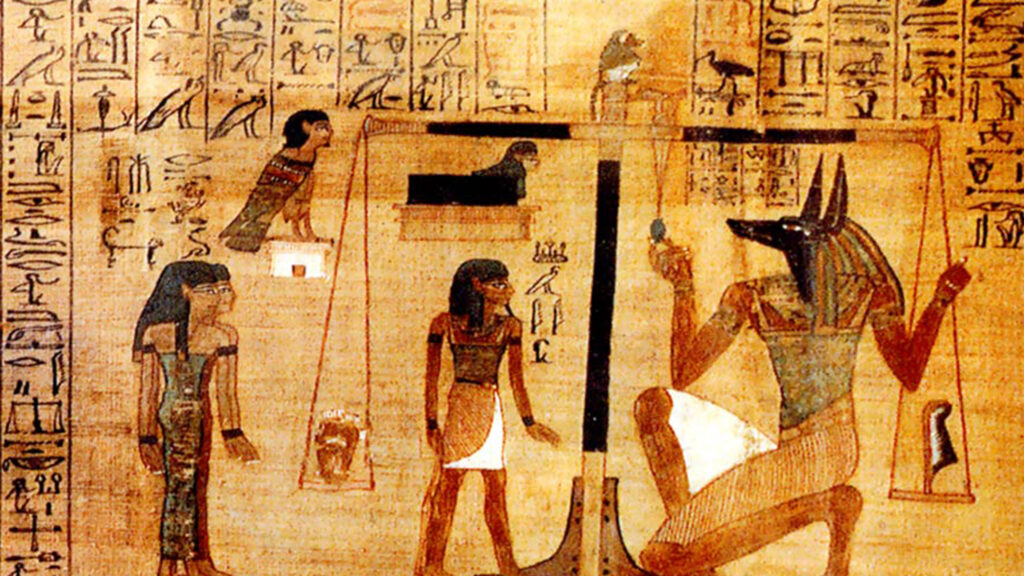

Il capitolo 30 del Libro dei Morti, invece, riguardava il comportamento che il cuore del defunto doveva tenere al momento del giudizio. Il cuore doveva essere pesato sulla “bilancia di giustizia” mentre sull’altro piatto stava il Maat, la regola assoluta di vita, cui il defunto, in vita, avrebbe dovuto attenersi, simboleggiato da una piuma. Gli incantesimi avevano lo scopo di mettere a tacere il cuore che più di altri poteva testimoniare contro il defunto, rivelandone i peccati. Il capitolo 30 veniva inciso su un grande scarabeo di pietra dura che veniva posto nella mummia sul posto del cuore e avrebbe dovuto impedirgli di manifestare ostilità nei confronti del defunto e di esprimere giudizi contro di lui. E per questo veniva chiamato “scarabeo del cuore”.

Ora, se il defunto non superava il giudizio della “Sala delle Due Verità” o “delle Due Maat”, a quali pene andava incontro?

Per intanto, la pena per eccellenza, la più crudele, era l’annientamento, il che equivaleva al ritorno al caos primordiale. Pena che veniva eseguita con il defunto che veniva divorato da demoni malvagi oppure dal fuoco. Concetto questo già presente nei Testi delle Piramidi.

Per un egiziano, un altro timore, decisamente curioso, era che egli nell’aldilà potesse trovarsi “a cadere sottosopra, rovesciato” ovvero di ritrovarsi con la testa all’ingiù e i piedi in alto. In questa posizione i processi fisiologici sarebbero risultati capovolti e il povero defunto si sarebbe ritrovato con la bocca e la gola piena dei propri escrementi e della propria urina. Alcune formule magiche sono destinate proprio a evitare una situazione del genere.

I Testi delle Piramidi facevano poi riferimento ad altri timori quali l’essere rinchiuso in prigione, l’essere separato dalla famiglia, l’essere morso dai serpenti o da altri animali, l’essere costretto a soggiornare eternamente nell’oscurità.

Stesse preoccupazioni vengono espresse nei più tardi Testi dei Sarcofagi. Anche qui grande è la paura che emerge per l’annientamento provocato da demoni orribili, divoratori senza pietà. E parimenti si esprime il timore del fuoco che distrugge completamente il corpo, che è il supporto fondamentale per l’esistenza delle entità spirituali. Nel Libro delle Due Vie, che vi è compreso, si parla di un lago di fuoco che il morto deve evitare e del fuoco attraverso il quale il defunto deve entrare e uscire senza danno.

C’è anzi da osservare che nel Libro dei Sarcofagi i riferimenti al termine “fuoco” evocano l’idea di un inferno ardente dove il morto rischia continuamente di soccombere. E di un inferno dove vengono inferti anche tormenti fisici. Vi si fa riferimento a mutilazioni che portano anch’esse alla morte “definitiva” come la decapitazione o il taglio delle membra. In alcuni passi, si invita il defunto a “conservare la propria testa e non morire la morte” (formula 677) oppure “salvare il proprio collo da colui che lo potrebbe tagliare” (formula 94). Pur nella difficoltà di lettura dei testi, pare che questi carnefici siano demoni con teste di animali mostruosi.

Nel periodo del Nuovo Regno, a partire dal sec. XVI a.C. compaiono i Libri dell’Aldilà che non sono più raccolte di formule per aiutare il defunto a superare i pericoli dell’aldilà, ma vere e proprie guide degli Inferi, dove i luoghi dell’oltretomba vengono descritti in dettaglio e, ovviamente, vi vengono parimenti illustrati i luoghi terrificanti e i tormenti che attendevano i defunti che non erano stati assolti nella “Sala delle Due Verità”. Questi testi venivano chiamati “Libri dell’Amduat” ovvero “Libri di ciò che si trova nell’aldilà”.

I tormenti inflitti ai dannati sono di varia natura. Una prima categoria aveva per oggetto il corpo del defunto che poteva venire privato della propria sepoltura e anche coloro che erano stati adeguatamente imbalsamati potevano vedere scoperto il proprio cadavere, strappate le bende da divinità malvagie che eseguivano la condanna ordinata dal tribunale dell’aldilà.

Fra le altre pene vi erano la mancanza di luce e l’immersione totale nell’oscurità, impossibilitati anche a sentire la voce del dio Sole che tutte le notti chiamava gli eletti a una nuova vita. Ai dannati era tolta anche la parola ed erano costretti a dimorare nel “luogo del silenzio” per l’eternità.

I dannati, insomma, dovevano subire ogni genere di privazione ed essere ricacciati nelle profondità tenebrose. I perversi “posavano sulla propria testa” e “mangiavano le proprie feci e la propria urina”. Stavano in mezzo a odori pestilenziali e venivano terrorizzati dai ruggiti dei loro aguzzini. Altre pene erano la legatura delle membra, l’incatenamento a pali per essere torturati da demoni che portavano nomi poco tranquillizzanti come “Compressore”, “Terribile”, “Legatore”. Oppure dovevano subire l’imprigionamento in gabbie di legno e mutilazioni e bruciature inflitte mediante spade e coltelli oppure fiamme taglienti.

Il luogo di questi tormenti veniva chiamato “macello”. Un luogo terribile del quale era signora Sekhmet, la dea leonessa della guerra, delle stragi e dell’epidemia. Che si valeva dell’assistenza di demoni crudeli che, oltre che torturarle, vivevano del sangue e dei cuori delle loro vittime.

Ma è il fuoco ad avere un ruolo fondamentale nell’inferno degli Egizi. Esso poteva provenire dagli occhi dei demoni, dall’occhio del dio-Sole, dalle bocche dei serpenti, da spade animate e così via. I dannati erano tormentati da venti infuocati, da un mare di fuoco dall’odore pestilenziale a una certa ora della notte, mentre a un’altra ora il fuoco riempiva profonde fosse che venivano presidiate da demoni e serpenti e nelle quali si consumavano continuamente corpi, anime e ombre mentre il dio Horus urlava loro, secondo quanto riferisce l’Amduat (189):

«I vostri corpi devono essere suppliziati con il Coltello che tormenta, le vostre anime annientate, le vostre ombre calpestate, le vostre teste mozzate! Non state diritti, ma posate le vostre teste! Non vi rialzate, ma giacete nelle vostre fosse! Non potete fuggire, non potete scampare!»

A questo si aggiungevano i calderoni nei quali venivano gettati a cuocere teste, cuori, corpi, anime e ombre dei peccatori. Per di più in posizione rovesciata in modo da rendere il dolore ancora più acuto. Serpenti e demoni attizzavano il fuoco. Insomma, non c’era alcuna speranza né pietà per i nemici di Osiride.

Ma nell’inferno egiziano non ci si limitava ad accanirsi sui corpi dei peccatori. Ricordiamo che quella che noi potremmo definire come “anima” per gli Egiziani era composta da un’entità simile che veniva indicata con il termine ba e dall’ombra, chiamata sheut o shuyt. Perciò le pene potevano essere indirizzate anche a queste componenti della persona umana. Anche le anime potevano venire infatti incatenate, bruciate, uccise, fatte a pezzi. E pure le ombre potevano venire fatte a pezzi, decapitate e così via. Entrambe potevano inoltre essere gettate nei calderoni assieme a corpi interi, teste, cuori, membra; potevano essere private della luce solare. Insomma potevano subire gli stessi tormenti cui erano sottoposti i corrispettivi corpi.

Le pene infernali culminavano nel più terribile dei supplizi, ovvero nell’annullamento totale e definitivo. Di questo compito si occupava una creatura spaventosa, Ammit, noto anche come la “Divoratrice” dei morti e che compare nei papiri funerari del Nuovo Regno. Veniva raffigurata con la testa di coccodrillo, la parte anteriore e la criniera di un leone e la parte posteriore di ippopotamo ed era la diretta discendente dei demoni del Libro dei Sarcofagi noti come “Inghiottitori”. Le sue enormi e fortissime mascelle trituravano i defunti in tutte le loro componenti, materiali e spirituali e venivano così annullati e gettati nel regno del non-esistente. Il luogo dove questa creatura spaventosa operava veniva detto “Luogo dell’Annientamento” ed era il posto più profondo dell’inferno. Lì, incatenati, i colpevoli venivano custoditi da enormi serpenti dall’alito infuocato in attesa del loro turno.

Un inferno terribile, quello egiziano. Che si avvicina moltissimo a quello tradizionale della cultura cristiano, come abbiamo accennato. Tanto che lo stesso inferno descritto da Dante gli si avvicina molto, tacendo delle tante altre opere sull’argomento, gli affreschi e così via. Difficile non pensare a un collegamento visto che tutte le altre culture antiche, quella romana compresa, hanno una concezione completamente diversa degli Inferi. Ma qual è?

Molti dimenticano che l’Egitto dei primi secoli dopo Cristo è uno dei luoghi di formazione della cristianità. Ed è il luogo di nascita del monachesimo, soprattutto il deserto nei dintorni di Tebe, la Tebaide. Basti pensare a personaggi come Antonio Abate, Pacomio, Macario, Paolo e così via. E tanti altri che li seguirono.

Si trattava di personaggi molto motivati che avevano deciso andare a vivere nel deserto come eremiti per fuggire il mondo in preda al peccato e alla decadenza. Ma che ebbero sempre un grande seguito e una notevole influenza sulla vita civile. Dobbiamo comunque non essere vittime del cliché del monaco mansueto e schivo. Questi personaggi e, soprattutto i loro seguaci, erano spesso dei fanatici, dei “talebani”, come potremmo definirli al giorno d’oggi che si accanivano anche fisicamente contro qualsiasi testimonianza del passato pagano. Ma che non esitavano a terrorizzare i buoni cristiani con le immagini che essi avevano così familiari dell’Aldilà e che potevano trarre direttamente dall’interno delle tombe violate dove talvolta essi stessi avevano stabilito le loro dimore di eremiti. Con il fine di farne dei buoni cristiani, ovviamente, secondo la loro mentalità.

In diversi testi si parla di guardiano dell’aldilà, di itinerari pericolosi da percorrere, di pozzi fiammeggianti da cui esce un fetore insopportabile e così via. Tutte immagini che, molto spesso, sembrano tratte dai testi funerari degli antichi Egizi.

In un testo, il Martirio di Macario d’Antiochia, vi è una descrizione sin troppo simile a quella che avrebbe fatto un antico egizio. I diavoli hanno teste di animali feroci (leoni, coccodrilli, orsi, draghi) esattamente come i demoni raffigurati nei libri egiziani. E l’anima del peccato, dopo un passaggio nel fuoco, si ritrova nella Sala del Giudizio, dove Gesù ha preso il posto di Osiride come giudice supremo. Dopo di che viene consegnata alla “Mangiatrice” dalla testa di coccodrillo (che ricalca la “Divoratrice” egiziana) la quale, facendosi aiutare da vermi e serpenti, fa a pezzi i peccatori “senza che essi muoiano”.

Si tratta di un caso forse estremo, ma molte altre testimonianze vanno nella stessa direzione.

Si capisce bene come la nostra immagine dell’inferno derivi dall’antichissima concezione egizia di luogo di tormento dei peccatori, ovviamente rielaborata poi anche dall’ambiente monastico copto.

Che introdurrà alcune innovazioni rispetto ai testi sacri egiziani soprattutto per una più chiara correlazione fra colpa e punizione, cosa non così chiara nella tradizione precedente dove tutti i colpevoli venivano considerati colpevoli e assimilati ai “nemici” di Osiride, a coloro che ne hanno determinato la morte senza però particolari distinzioni. Più generalmente essi erano attentatori del Maat, l’ordine e l’armonia universale, del quale Osiride costituiva uno dei pilastri. Essi erano, in pratica, per loro scelta, parte del Caos che circondava la creazione ordinata e che minacciava continuamente di distruggerla. Per gli antichi Egizi, di conseguenza, l’esistenza dei peccatori, degli uomini malvagi, costituiva un pericolo che non può essere tollerato e andavano pertanto ricacciati nell’abisso, nel Caos stesso, per finire nuovamente nel Nulla al quale, per loro scelta, appartenevano.

Qualcosa del genere confluirà poi nei testi dei primi scrittori cristiani per i quali il demonio e il male rappresentavano il nulla, l’assenza di bene e chi sceglieva questa strada era destinato alla condanna eterna da scontarsi nell’inferno, fra i tormenti impartiti dai demoni.

Anche la massima pena per gli Egizi, che era la lontananza dal Sole e dalla luce, ricorda la pena della lontananza da Dio e della privazione della sua visione che caratterizza i condannati all’inferno, ma anche al limbo, dei teologi cristiani.