Des êtres fantastiques : les sirènes. Histoire d’une transformation, entre séduction et mort.

Le fait d’être mi-humain, mi-poisson est un genre de représentation très répandu dans d’autres régions également, mais en Europe, aucun autre être monstrueux ne peut se vanter d’une transformation aussi complexe, tant sur le plan physique que symbolique.

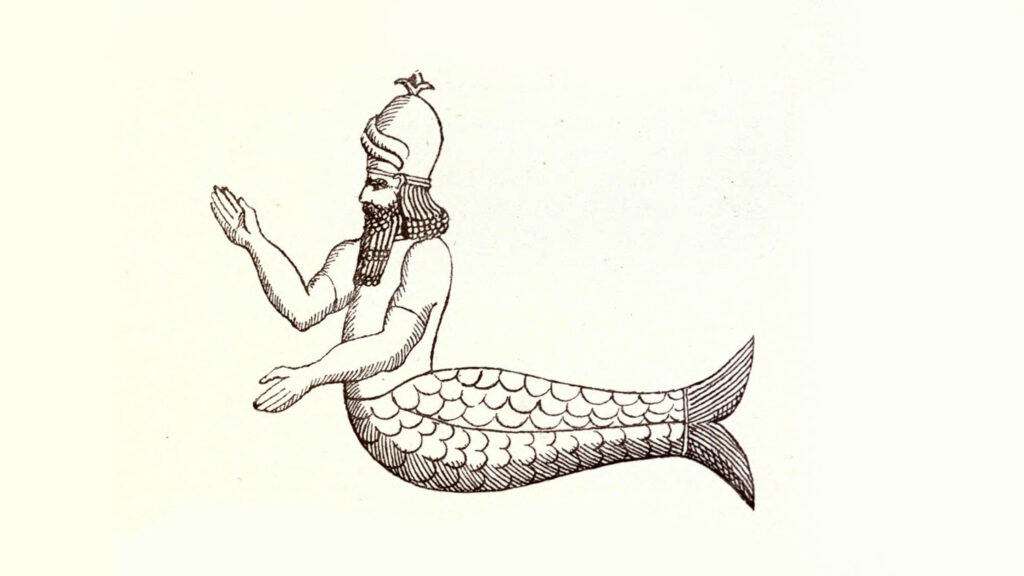

Même si les premières représentations d’êtres mi-hommes, mi-poissons remontent à la civilisation babylonienne, comme c’est le cas du dieu Oannes dont l’environnement naturel était l’eau, on peut affirmer que les sirènes sont originaires du monde grec, mais les traditions qui les concernent sont très confuses et discordantes entre elles. Même le nom seirenes n’a pas d’étymologie certaine et peut être associé à seirà (chaîne, lacet) ou au verbe seirazein (attacher avec une corde), tous deux pouvant faire référence au rôle de magiciennes des sirènes.

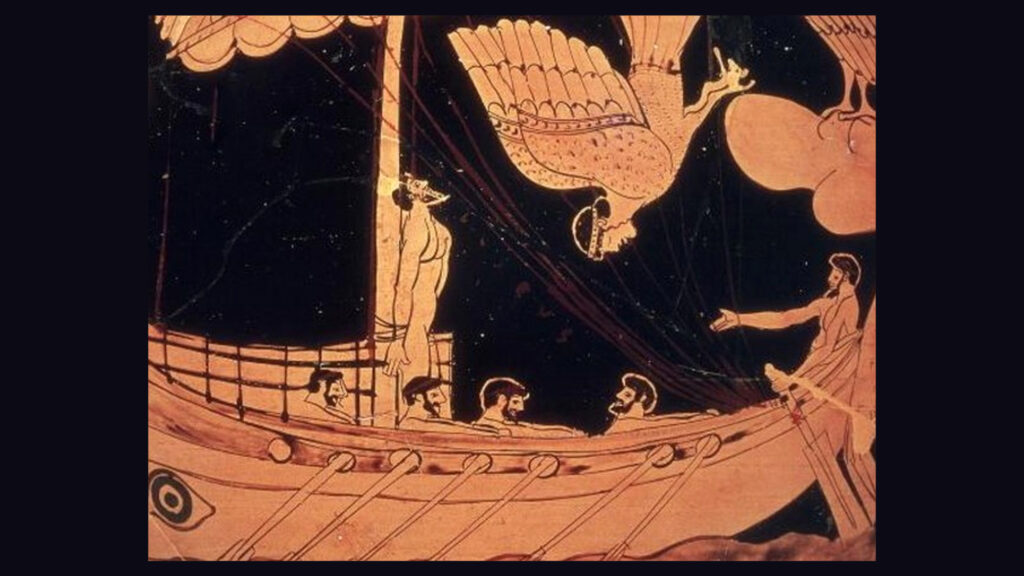

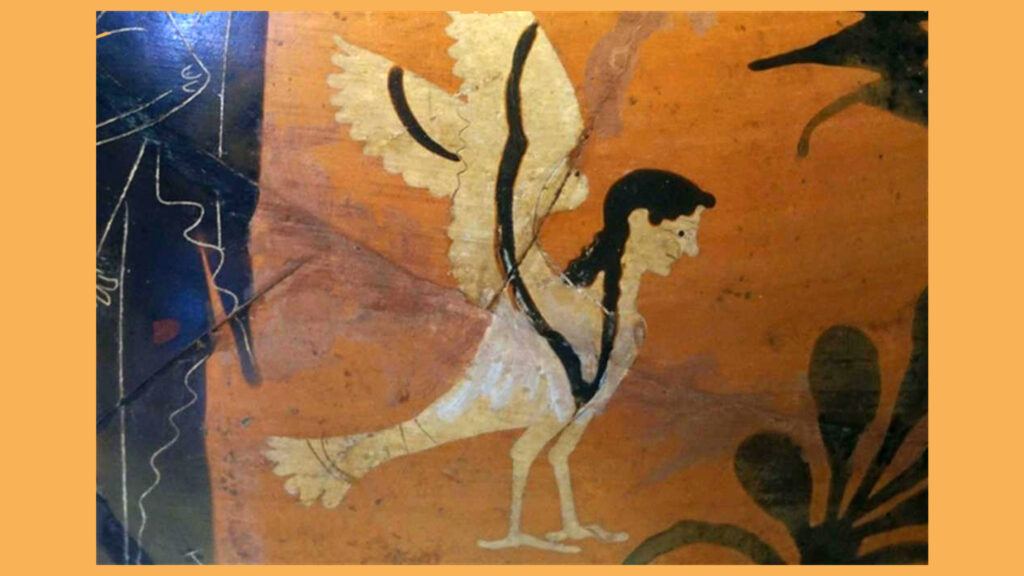

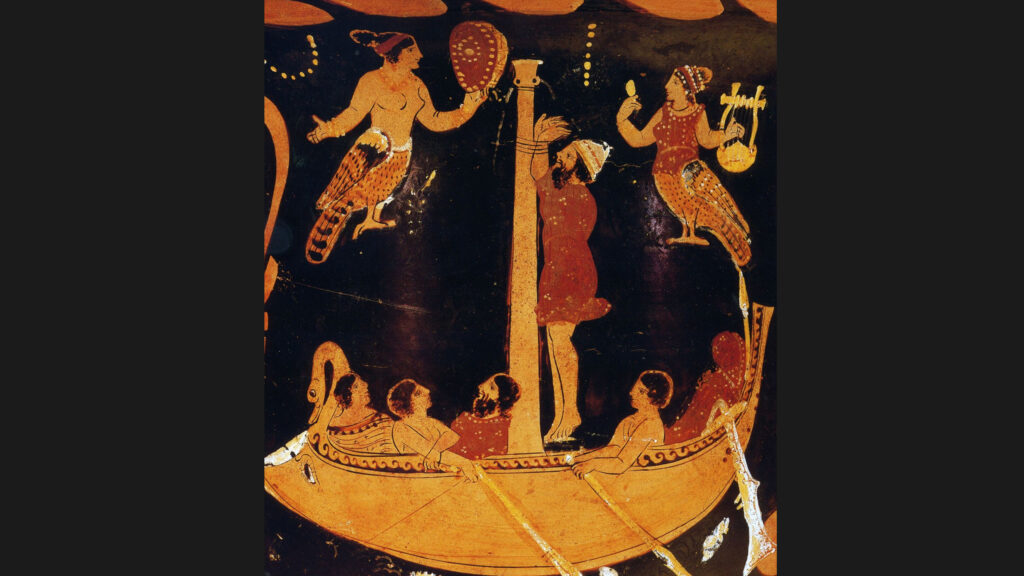

Homère ne décrit pas physiquement les sirènes. Ulysse, pour résister à leur séduction contre laquelle la magicienne Circé l’avait mis en garde, se fait attacher au mât du navire et boucher les oreilles de ses compagnons. Séduction mortelle qui ne repose pas sur le sexe mais sur un chant qui promet une connaissance sans limites. Il existe un rapport entre les sirènes, la connaissance et la mort qui est commun à de nombreux mythes anciens. Dans les nombreuses représentations picturales et sculpturales ultérieures, elles sont représentées avec un corps d’oiseau et une tête de femme.

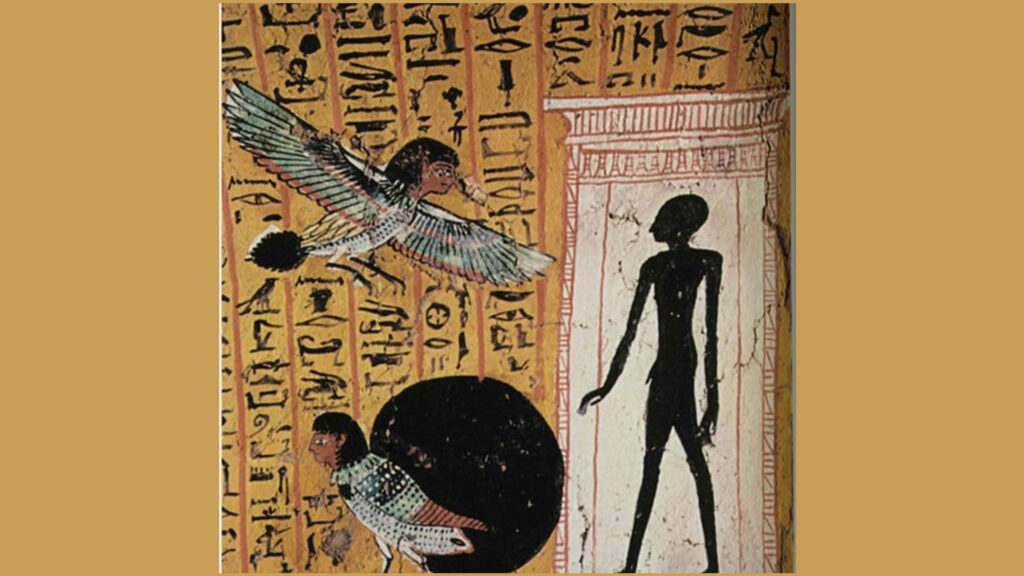

Cette forme dérive probablement des représentations égyptiennes du Ba, l’âme-oiseau du défunt. Même si la sirène, malgré les similitudes, ne sera jamais assimilée à l’âme.

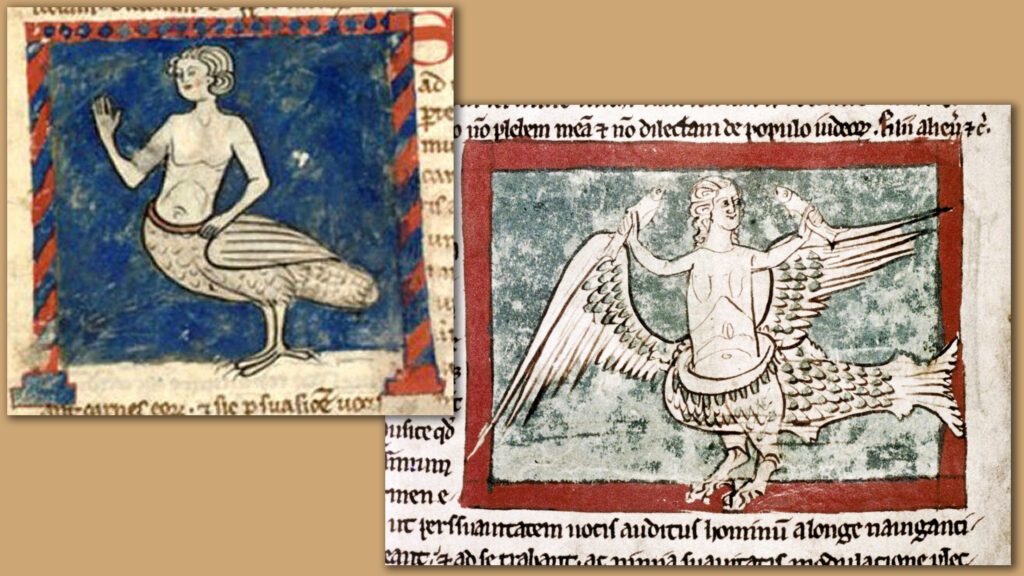

Au fil du temps, cette représentation tend à s’humaniser. Les bras apparaissent, puis les seins, puis tout le buste. Seuls le bas du corps et les pattes conservent leur forme de oiseau. Parfois, ces créatures sont même représentées avec le bas du corps en forme d’œuf.

Dans l’Antiquité, les sirènes sont dépourvues de toute attirance physique. La poésie exalte la puissance de leur chant, tandis que l’art figuratif célèbre leur aspect particulier.

Depuis l’Antiquité, les sirènes conservent une certaine ambiguïté et sont associées à la mort. Déjà dans l’Odyssée, comme nous l’avons noté, la mort est présente. Et en effet, la séduction des sirènes semble fatale aux hommes. Éros et Thanatos. Et leur voix, douce et envoûtante, est un instrument de mort :

« Quiconque saisit imprudemment les

des Sirènes, et entend leur chant, à lui

Ni la fidèle épouse, ni les chers enfants

Ne viendront à sa rencontre sur les seuils en fête. »

(Odyssée XII, 55-58)

En raison de leur lien avec la mort et l’âme du défunt, les femmes-oiseaux sont souvent représentées dans le cadre funéraire, en particulier dans les cultures orientales, égyptiennes et gréco-romaines. La scène d’Ulysse et des sirènes est souvent représentée sur les sarcophages romains des IIIe et IVe siècles de notre ère. Et elle connaîtra encore un certain succès jusqu’à l’époque médiévale et la Renaissance.

Mais il y a plus. La figure de la sirène rappelle la babylonienne Lilith, déesse de la mort, représentée comme une femme nue avec des ailes et des pieds d’oiseau. Si cela est vrai, nous pouvons sans problème inclure les sirènes parmi les autres démons de la mort.

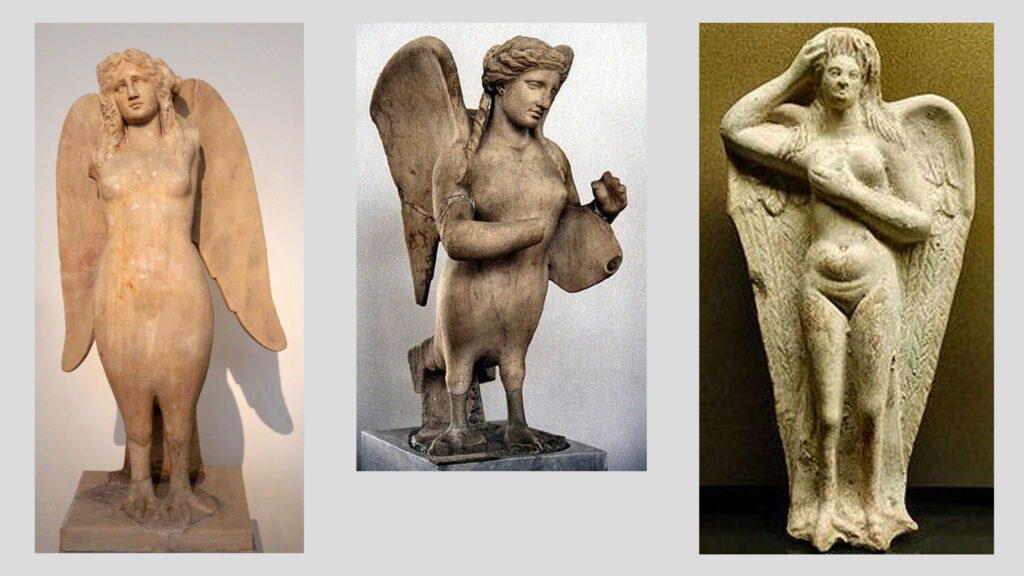

À partir du VIIe siècle avant J. C., cependant, elles acquièrent une particularité qui les distingue des autres démons ailés. Un processus de différenciation qui est favorisé par l’association des sirènes au culte funéraire. Il s’agit d’un culte populaire opposé au culte olympique, dans lequel les sirènes deviennent des divinités utiles et apotropaïques qu’il est nécessaire de propitier.

À l’époque hellénistique, les images funéraires de sirènes se multiplient, souvent en terre cuite, et sont parfois déposées en grand nombre sur les sépultures.

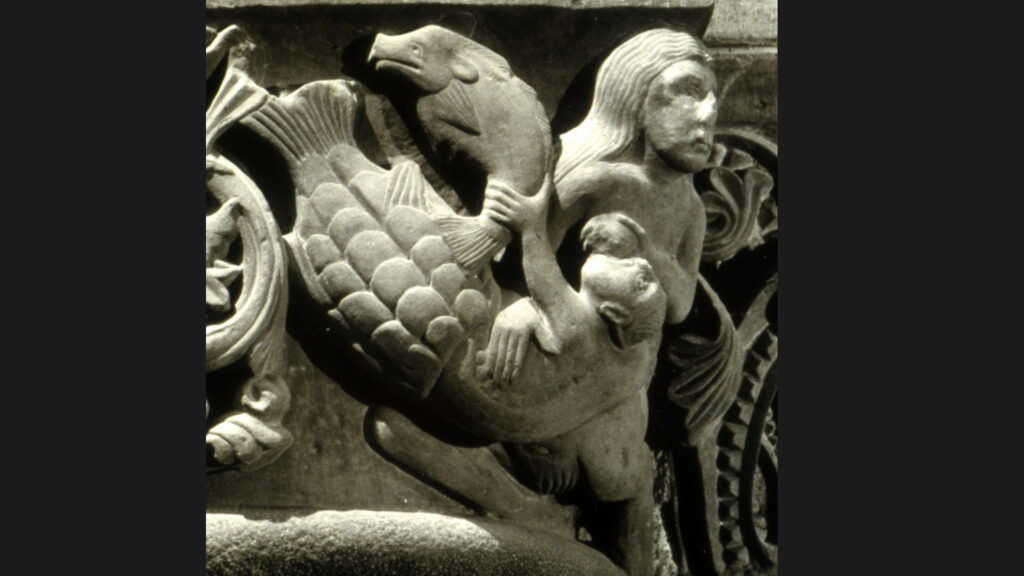

Cette attitude bienveillante et compatissante des sirènes envers les morts est associée à une fonction bien établie dans l’art et la littérature, celle de psychopompes, d’accompagnatrices des âmes vers l’au-delà. C’est pourquoi les sirènes funéraires portent parfois dans leurs bras une âme représentée sous la forme d’une petite figure humaine.

Cependant, dans le monde gréco-romain, nous assistons à une évolution que nous pourrions qualifier de misogyne et antiféministe. Peu à peu, la figure des sirènes se détache du mal métaphysique, de la mort, pour représenter plutôt le mal moral. À un certain moment, les représentations qui mettent en valeur leur charme physique et leur coquetterie se multiplient, en mettant en évidence leur tenue vestimentaire et leurs parures. Un type de représentation dont l’exemple provient de la Grande-Grèce et remonte au IVe siècle avant J.-C.

Avec le temps, l’aspect érotique de la séduction des sirènes, totalement absent chez Homère, s’accentue, ainsi que leur coquetterie, jusqu’à ce qu’à partir du Ier siècle après J.-C., les sirènes soient de plus en plus souvent présentées comme un symbole du vice et du plaisir des sens.

Le christianisme adoptera cette attitude misogyne. Les Pères de l’Église n’hésiteront pas à utiliser ensuite le terme « sirène » pour désigner des animaux, des monstres ou des esprits maléfiques qui vivent dans les lieux déserts et près de la mer. Probablement parce que la tradition populaire l’avait depuis longtemps associée à Lilith et aux démons cauchemars pour leur prétendu vampirisme.

Même l’histoire d’Ulysse a été christianisée, au point d’être représentée sur les sarcophages. L’arbre du navire auquel le héros grec est attaché devient le crucifix du Christ (antenne crucis) auquel le chrétien doit s’accrocher pour surmonter la traversée au milieu des tentations.

« Passe ton navire au-delà de ce chant, créateur de mort ; il te suffit de le vouloir et te voilà vainqueur de la perdition ; attaché au bois, tu seras libéré de toute corruption, le Logos de Dieu sera ton pilote et le Saint-Esprit te fera approcher des ports célestes »

Clément d’Alexandrie, Protreptique 12,118

Cette image sera développée dans les prédications et les commentaires des siècles suivants avec une association de plus en plus transparente entre les sirènes, la luxure et la figure féminine dont les chants doivent être tenus à distance par les chrétiens et surtout par les religieux.

Dans le même ordre d’idées, les sirènes symboliseront également la séduction de l’hérésie.

Suivons l’évolution de cette figure. Pour le Physiologus (un texte écrit entre le IIe et le IIIe siècle après J.-C. à Alexandrie d’Égypte), la sirène est un être mi-humain, mi-oie. Pour Isidore de Séville (VIIe siècle), elle est aussi en partie oiseau. Par la suite, cependant, elle perd ses ailes et acquiert le dos écailleux d’un poisson.

Cette transformation est décrite pour la première fois dans le Liber monstrorum du VIIe-VIIIe siècle environ :

« Les sirènes sont des jeunes filles de la mer qui trompent les marins par leur beauté et les séduisent par leur chant ; et de la tête au nombril, elles ont un corps de vierge et sont en tout semblables à l’espèce humaine ; mais elles ont des queues de poisson écailleuses qu’elles cachent toujours dans les tourbillons » (I, VI).

On ne sait pas exactement pourquoi et comment ce changement s’est produit, dans lequel l’auteur du Liber monstrorum a joué un rôle important, même si, il faut le répéter, on retrouve encore longtemps la sirène au corps d’oiseau dans les bestiaires et autres représentations. Et même des cas de contamination entre les deux types de sirènes qui peuvent avoir, par exemple, des ailes et des pieds d’oiseau mais aussi une queue de poisson.

Il convient de noter que, à l’époque où le Liber monstrorum a été écrit, les sirènes ont été progressivement confondues avec les divinités germaniques et celtiques de l’eau.

Cependant, dans les textes du IXe siècle, on trouve encore une incohérence déconcertante entre le texte et les illustrations qui y sont associées. Ainsi, dans un manuscrit carolingien, le Physiologus de Bern (vers 830), on trouve la description d’une sirène-oiseau accompagnée d’une miniature représentant une sirène-poisson. Cela témoigne cependant de la persistance de traditions différentes.

Comme nous l’avons déjà dit, les représentations de créatures mi-femmes mi-poissons se retrouvent déjà dans le domaine assyro-babylonien. De là, elles transmigreront dans la tradition gréco-romaine en se liant aux êtres aquatiques divins qui portent le nom de tritons, mais sans aucun lien avec le nom de sirène. Les témoignages de sirènes-poissons pour cette période sont cependant extrêmement rares.

Ce qui est certain, c’est que la typologie de la sirène avec une queue de poisson, simple ou double, prendra à un moment donné le dessus et le conservera définitivement.

Cependant, au XIe et XIIe siècle, les artistes et les écrivains n’opteront pas encore définitivement pour ce type de sirène, de sorte que nous voyons coexister les deux types de sirène-oiseau et de sirène-poisson. On retrouve même les deux dans la même composition, comme on peut le voir dans un chapiteau du cloître de la cathédrale d’Elne, dans le sud de la France.

Il faut dire qu’au cours de cette évolution et dans le sillage des textes des Pères de l’Église, les sirènes perdent leurs connotations les plus anciennes et sont progressivement réduites à un symbole sexuel profane. En bref, elles inspirent le vice et sont donc un instrument de Satan pour inciter les hommes à pécher. Il n’est donc pas surprenant de les voir représentées comme des êtres diaboliques et des symboles du monde infernal. Il n’est donc pas surprenant de les retrouver représentées avec d’autres monstres, comme dans l’église de Termeno (Tramin), dans le sud du Tyrol.

La relation des sirènes avec le diable sera accentuée par des attributs typiquement démoniaques tels que les cornes. Ou par des queues serpentiformes, comme on peut le voir sur un chapiteau du XIIe siècle à Montoñedo (Galice).

Nous ne devons pas non plus oublier que l’être à deux natures (humaine et animale) est la personnification du pécheur, en particulier du luxurieux, qui devient, comme le dit saint Bernard, « presque une bête » et l’équivalent masculin de la sirène est le centaure qui est souvent représenté à côté de la sirène.

La sirène incarne désormais la femme frivole et séductrice et est souvent représentée vêtue de vêtements à la mode et, peut-être, les mains dans ses cheveux épais, signe de luxure. Comme on peut le voir sur un chapiteau du XIIe siècle de France centrale.

On la trouve parfois représentée en train de se mirer, un peigne à la main. Le stéréotype de la vanité féminine.

Ou bien observons la sensualité qui émane de cette sirène sculptée dans le grand portail de l’abbatiale de Vézelay.

Bourgogne, France, abbatiale de Vézelay, portail, XIIe siècle

En bref, la sirène devient, au Moyen Âge, la figure emblématique de la femme. Il y a certainement une composante misogyne, mais nous devons également noter que la critique de la femme, à cette époque, s’inscrit dans le thème du De contempus mundi, le mépris du monde et l’affirmation de la vanité et du rapide passage des choses terrestres.

Étant donné le contexte essentiellement négatif de la figure de la sirène, symbole de la femme fatale et, à certains égards, démoniaque, il est surprenant de retrouver la sirène représentée comme une mère aimante en train d’allaiter, comme on le voit dans un chapiteau de Bâle (vers 1200).

Nous sommes donc face à un contexte positif, comme dans le cas des sirènes sauveteuses dans les naufrages, comme en témoignent les textes à partir du XIe siècle et que l’on retrouve également représentées sur les chapiteaux, comme c’est le cas de l’église Notre-Dame de Cunault, en France.

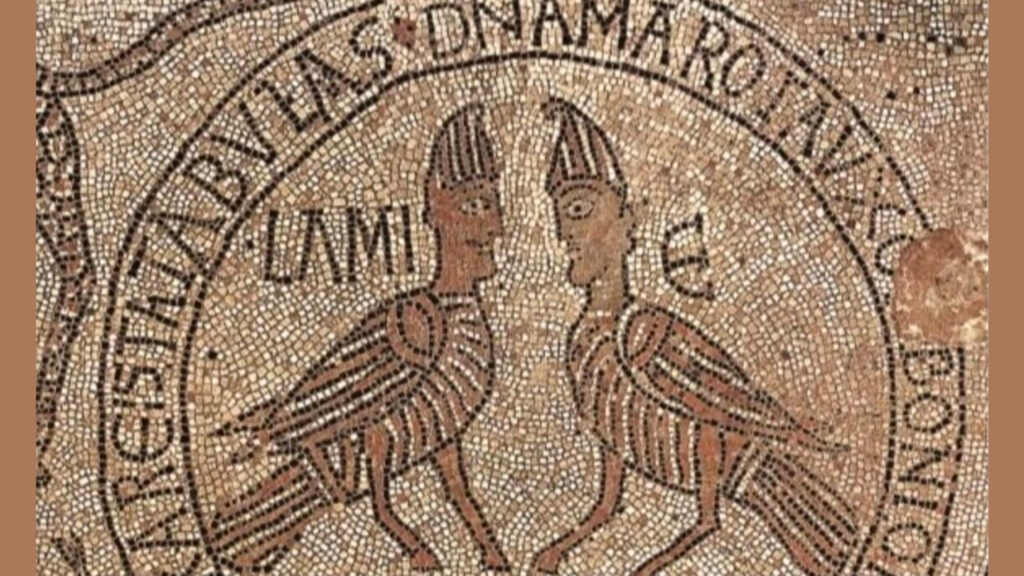

Mais au-delà de tout, nous devons également noter la persistance d’une tradition populaire qui vient de très loin et qui considère les sirènes comme des êtres semblables à des vampires et assimilés presque aux lamies de l’Antiquité, de terribles créatures vampiriques et dévoreuses d’hommes. Cette tradition se retrouve, par exemple, dans les mosaïques de la cathédrale de Pesaro qui représentent deux sirènes-oiseaux accompagnées de l’inscription, qui ne laisse aucun doute : « Lamie », « démons suceurs de sang ».