L’elefante nel Medioevo: la forza e la moderazione

L’elefante è uno degli animali che hanno particolarmente colpito l’immaginario medievale. Ciò è dovuto sicuramente alle tante leggende e racconti storici che ne parlano. Pensiamo a quelli di Pirro o quelli ancora più celebri di Annibale. Oppure al commercio dell’avorio e, non da ultimo, la scoperta di fossili che, a torto o a ragione, venivano identificati con questi pachidermi. Bastava, come ad esempio è capitato in Toscana, che si trovassero fossili di mammuth perché quel luogo venisse associato al percorso, appunto, di Annibale e dell’esercito cartaginese.

Il Liber Monstrorum, del sec. IX, per esempio, si rifà a testi classici e patristici, come Orosio o alla Epistola Alexandri, ovvero la lettera, che si credeva Alessandro Magno avesse inviato ad Aristotele e nella quale il condottiero avrebbe narrato le sue avventure in India. In quest’ultima, Alessandro raccontava di averne visti di bianchi, neri, rossi e addirittura variopinti. Il che spiegherebbe certe colorazioni molto particolari con le quali ritroviamo gli elefanti nelle miniature medievali.

Ovviamente, gli scultori medievali non potevano avere modelli sotto mano. I testi citano quello donato a Carlo Magno dal califfo di Bagdad Harun ar-Raschid nel 797. Elefante di nome Aboul Abas e che, sbarcato in Italia, attraversò poi le Alpi per suscitare a lungo la curiosità dei tedeschi. Bisognerà poi aspettare l’anno 1255 affinché Enrico III ne possa ricevere un altro in regalo, stavolta in Inghilterra.

Nonostante questa scarsità di modelli vivi, gli elefanti rappresentati dagli artisti romanici risultano tuttavia inaspettatamente realistici, a differenza di altri animali esotici. Il fatto è che gli scultori o miniatori potevano contare sulle raffigurazioni sui tessuti che venivano dall’Oriente e dagli elefanti rappresentati nel gioco degli scacchi in quella pedina che diventerà poi l’alfiere (con un interessante scivolamento semantico, visto che l’originario termine arabo al-fil che lo indicava, vuol dire proprio “elefante”). Se, ovviamente, le fattezze risultavano abbastanza verosimili, non si può dire lo stesso per la colorazione che non emergeva dai rilievi o dagli scacchi.

La cosa interessante, infatti, è che un animale così esotico e che ben difficilmente gli uomini dell’epoca potevano aver visto direttamente, si ritrovi rappresentato con una frequenza sorprendente anche sui capitelli medievali. Nella sola Francia si possono citare almeno una ventina di esempi nella scultura romanica, senza considerare le innumerevoli miniature che lo ritraggono.

Possiamo citare il caso del capitello con due elefanti contrapposti provenienti dalla chiesa abbazialedi Saint-Jean-de-Montierneuf a Poitiers, ora nel Museo di Sainte-Croix, o quello, con lo stesso soggetto, della chiesa di Perrecy-les-Forges. In quest’ultimo caso, in mezzo a essi viene rappresentato l’albero cosmico che tocca il cielo

Ciò che comunque determina il successo dell’elefante nell’arte medievale è sicuramente il suo esotismo tanto da farne un simbolo dei luoghi immaginari. Non per nulla lo troviamo spesso raffigurato assieme ad altri animali lontani dall’esperienza comune dell’uomo medievale.

A Souvigny esso viene rappresentato assieme al grifone, alla sirena, al liocorno, oltre che ad animali e genti immaginarie. A Perrecy-les-Forges gli elefanti sono accostati alla sirena e a i fauni. A Charité-sur-Loire, l’elefante si trova vicino a un dromedario, un drago, un grifone e all’Agnus Dei.

Ad Aulnay, sopra gli elefanti vi è la scritta “HI SUNT ELEPHANTES” come se fossero un elemento particolarmente significativo di terre particolarmente lontane. Significativo il fatto che in questa chiesa, il capitello che li rappresenta si trovi nella navata che si apre con un portale che rappresenta ogni sorta di mostri e che si conclude con l’abside che raffigura i dannati del Giudizio finale. Questo però, come vedremo, non vuol essere una condanna di questo animale.

Come nel caso di Perrecy-les-Forges, l’elefante si ritrova spesso in alto e associato a una vegetazione lussureggiante come a farne un abitatore del Paradiso terrestre, esattamente come Adamo ed Eva ma, a differenza di loro, indenne dal peccato originale.

Un animale così bizzarro ed esotico non poteva che accendere la fantasia dei commentatori medievali. Gli si attribuiva il dono di saper scegliere sempre la direzione giusta, la saggezza e la temperanza e moderazione. E per la sua mole, ovviamente, veniva preso a simbolo della forza inespugnabile con la struttura che portava sulla schiena per ospitare il re o la regina.

Ma una prerogativa che gli veniva volentieri attribuita era quella della castità. Si pensava che, per il suo temperamento, non si accoppiasse se non dopo aver ingerito la radice della mandragora. In definitiva, l’elefante consumava l’atto sessuale soltanto per la necessità di procreare. Proprio per questa sua presunta caratteristica, San Pier Damiani (1007-1072) lo citava come esempio per i laici perché «sollecitato a compiere l’atto riproduttivo, volge altrove la testa, mostrando in tal modo di agire obbligato dalla natura, contro la sua volontà e provando vergogna e disgusto per quello che sta compiendo».

C’è da dire che la Bibbia stessa ne parla. Più esattamente nel primo libro dei Maccabei, si narra dei 32 elefanti di re Antioco equipaggiati ciascuno con una torre di legno legata con una cinghia all’animale e sui cui potevano stare 4 uomini armati. A questa immagine, i commentatori medievali vollero accostare anche l’immagine della donna nel Cantico dei Cantici (4, 4) il cui collo viene equiparato alla torre di Davide: “Come torre di Davide è il tuo collo, edificata a guisa di fortezza; mille scudi le sono appesi intorno, tutti scudi di eroi”.

Secondo Riccardo di Saint-Laurent, importante teologo morto verso il 1250, questi due passi alluderebbero alla Chiesa e, di conseguenza, alla Vergine, ma possono anche applicarsi all’elefante, simbolo di castità e di forza e, come accadeva negli scacchi e nel racconto dei Maccabei, circondato dai soldati a piedi.

L’elefante simboleggerebbe anche il battesimo, perché si credeva che la sua femmina partorisse nelle acque di uno stagno mentre il maschio se ne stava in guardia per mettere in fuga il drago. Essendo il vincitore del serpente, così come la “donna vestita di sole” dell’Apocalisse, secondo Riccardo di Saint-Laurent, è una ragione in più per paragonarlo alla Vergine.

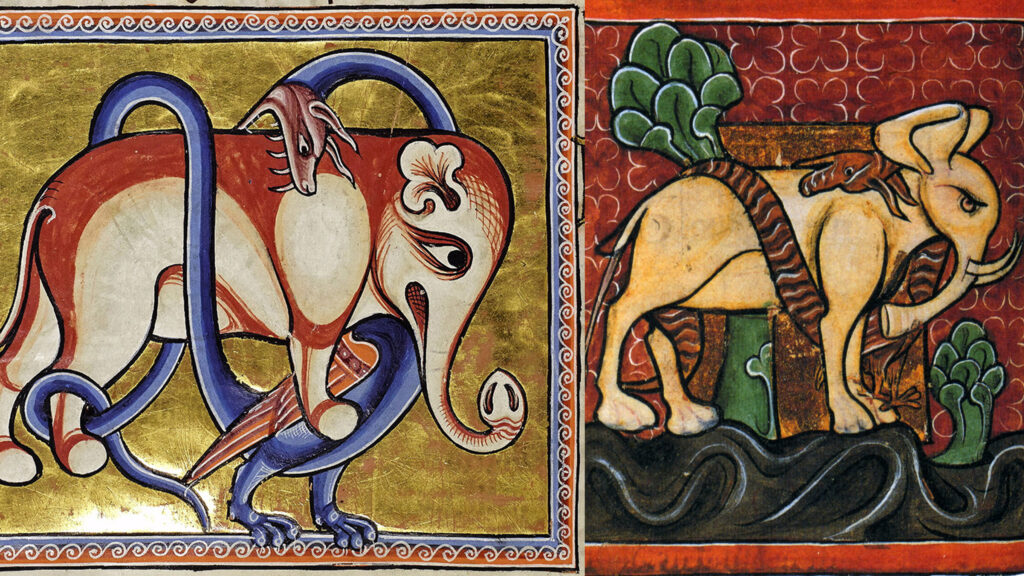

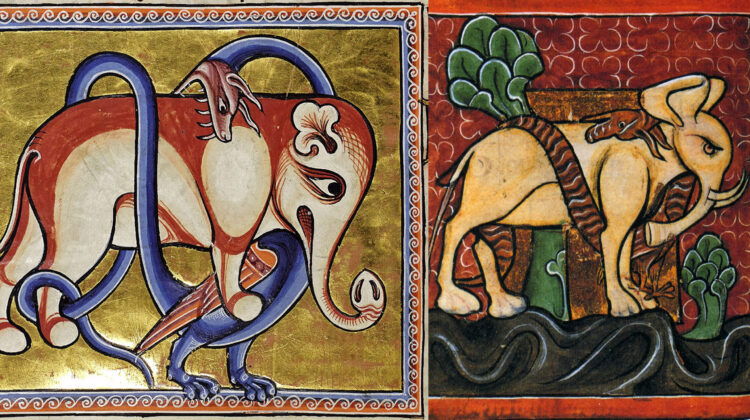

Ecco perché i due animali fantastici, l’elefante e il drago, in lotta tra di loro, vengono spesso rappresentati nelle miniature medievali.

Eccone due bellissimi esempio, il primo tal Bestiario di Aberdeen (sec. XII). L’altro dal manoscritto MS Bodley 764 conservato a Oxford (seconda metà del sec. XIII)