L’enfer chrétien dérive-t-il de celui de l’Égypte ancienne ?

Dans l’imaginaire chrétien, l’enfer est considéré comme un lieu de tourments, un monde souterrain de feu éternel, de punition des méchants, etc. Mais pourquoi ressemble-t-elle autant à l’enfer tel que les anciens Égyptiens le représentaient ? De nombreuses fresques médiévales, avec leurs représentations de tourments et de démons, pourraient très bien avoir été recopiées sur la paroi d’un tombeau de la vallée du Nil il y a plusieurs milliers d’années sans susciter la moindre surprise. En effet, les anciens Égyptiens imaginaient eux aussi un enfer qui n’a rien à envier aux films d’horreur. La question est la suivante : pourquoi cette similitude ? Existe-t-il vraiment un lien entre les deux conceptions de l’au-delà, dans deux civilisations si apparemment éloignées ?

En fait, il y a une explication, comme nous le verrons.

Commençons par décrire ce qu’était cet enfer dont les anciens Égyptiens avaient si peur. Et qui y allait.

Il convient de souligner le fait que, contrairement aux autres cultures anciennes, les Enfers égyptiens présentent une variété d’aspects et une géographie bien plus variée que ceux de leurs voisins qui se limitaient à peindre l’au-delà comme un lieu gris et triste.

Les Égyptiens étaient préoccupés par leur propre destin dans l’au-delà. Pour eux, leur tombe et leurs funérailles devaient être gérées selon des rites bien précis afin que l’au-delà signifie une nouvelle existence et non une destruction éternelle. Il était donc nécessaire d’arriver à la mort bien équipé et instruit sur la marche à suivre afin d’affronter un parcours fait de dangers, de pièges et d’entités hostiles. En bref, le problème était de ne pas en faire un moment de destruction, mais au contraire de régénération et de passage vers une nouvelle existence.

La condition indispensable était la conservation du corps, support matériel des entités spirituelles Ba et Ka, dont le sens réel nous échappe. Cela a déterminé le développement des techniques d’embaumement, souvent réservées aux pharaons et, par la suite, aux classes les plus élevées. Le corps momifié devait également être équipé de tout ce qui était nécessaire à une subsistance normale, des meubles à la nourriture et aux vêtements, en abondance. Qui, de plus, pour donner une impression de plus grande abondance, étaient également gravés sur les murs.

Il était également important que la tombe ne soit pas endommagée, car cela aurait créé de gros problèmes à ceux qui se trouvaient dans l’au-delà et qui se seraient ensuite vengés sur l’auteur des dommages.

Les Égyptiens croyaient au pouvoir de la parole, qui pouvait être essentielle pour surmonter les obstacles. Par conséquent, les moyens considérés comme les plus appropriés pour surmonter les pièges sur le chemin vers l’au-delà étaient les formules magiques qui devaient servir à la fois à se défendre contre les entités maléfiques et à démontrer la connaissance des personnages et des lieux infernaux. Si le mort démontrait qu’il n’avait pas cette connaissance, il était condamné à la destruction.

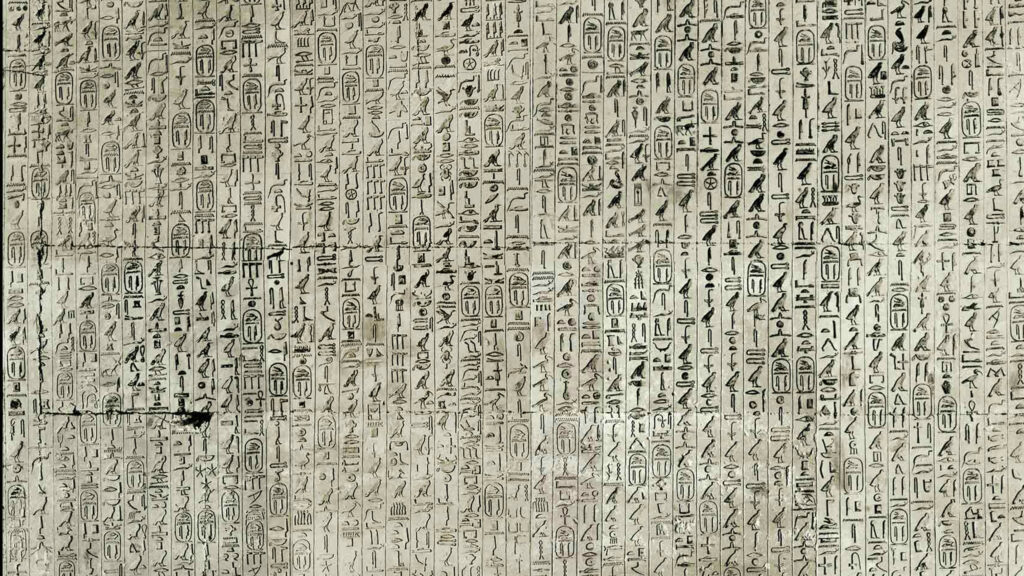

Les textes de formules visant à aider le défunt à affronter les dangers des Enfers ont été rassemblés dans des textes d’une certaine consistance. Les plus anciens sont les « Textes des Pyramides », rédigés vers 2300 avant J.-C. et destinés exclusivement aux pharaons.

Dans ces textes apparaît pour la première fois le concept de jugement auquel il faut faire face après la mort et certaines formules pour être réuni avec sa famille dans l’au-delà. Il est très intéressant de noter la présence dans certains sarcophages d’un texte, « Le livre des Deux voies », accompagné d’une véritable carte géographique de l’au-delà avec ses pièges et ses terribles gardiens.

La période suivante (environ 2150-2000 avant J.-C.) est une époque de crise du pouvoir du souverain et de nombreux seigneurs féodaux acquièrent une plus grande indépendance. Au cours de cette période, les Textes des Pyramides sont complétés par d’autres écrits sacrés pour constituer d’autres corpus de littérature funéraire que l’on retrouve inscrits sur les sarcophages de simples citoyens et qui prennent justement le nom de « Textes des Sarcophages ».

Dans ces textes se développe le rôle d’Osiris et du jugement que le défunt devra surmonter.

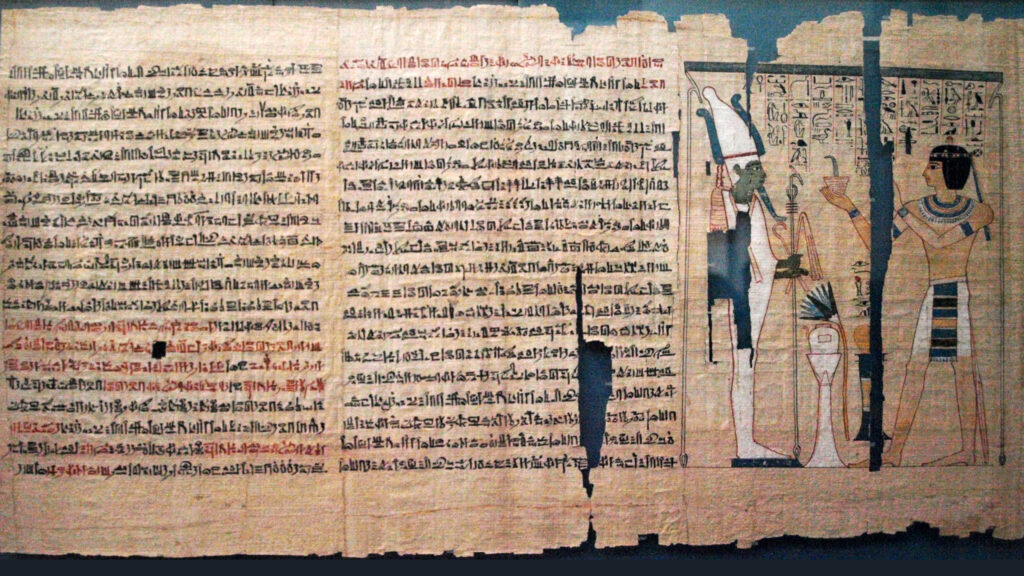

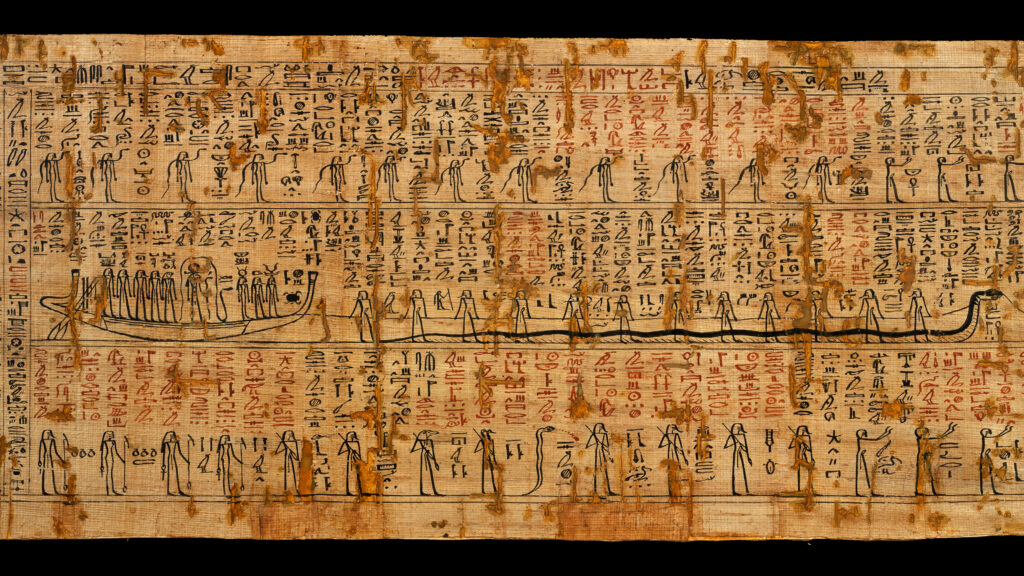

Vers le XVIe siècle avant J.-C., ce sera au tour du célèbre Livre des Morts, également appelé « Les formules pour sortir le jour », qui remplacera les Textes des Sarcophages. Cent quatre-vingt-dix chapitres de ce texte ont été identifiés, mais ils ne sont pas tous rassemblés dans un seul manuscrit. Seule une partie était régulièrement transcrite sur des rouleaux de papyrus qui devaient accompagner le défunt dans sa demeure dans l’au-delà. Dans tous les cas, la plupart des formules proviennent des Textes des Sarcophages.

Dans le Livre des Morts, le royaume des morts est définitivement situé dans le monde souterrain, dont Osiris est le roi et Râ, le maître du soleil et de la vie quotidienne, se contente de le visiter chaque nuit à bord de son bateau solaire. Le chapitre 125 du Livre des Morts parle du terrible jugement de l’âme devant le tribunal, appelé « Salle des Deux Vérités », devant 42 juges présidés par Osiris. Le chapitre 125 comprend deux « déclarations d’innocence », l’une adressée à Osiris et l’autre aux 42 juges qui portaient des noms peu rassurants tels que « Dévoreur d’ombres », « Briseur de os » et ainsi de suite.

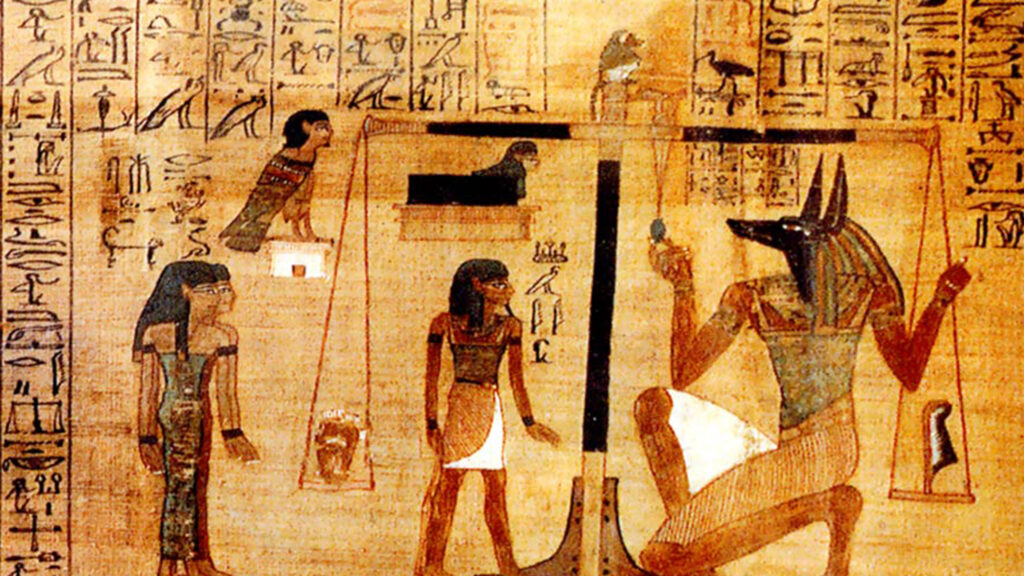

Le chapitre 30 du Livre des Morts, en revanche, concernait le comportement que le cœur du défunt devait adopter au moment du jugement. Le cœur devait être pesé sur la « balance de la justice », tandis que sur l’autre plateau se trouvait le Maat, la règle absolue de la vie, à laquelle le défunt, de son vivant, aurait dû se conformer, symbolisée par une plume. Les incantations avaient pour but de faire taire le cœur qui, plus que tout autre, pouvait témoigner contre le défunt, en révélant ses péchés. Le chapitre 30 était gravé sur un grand scarabée de pierre dure qui était placé dans la momie à la place du cœur et qui devait l’empêcher de manifester de l’hostilité envers le défunt et d’exprimer des jugements contre lui. C’est pourquoi on l’appelait « scarabée du cœur ».

Si le défunt ne passait pas le jugement de la « Salle des Deux Vérités » ou des « Deux Maat », à quelles peines s’exposait-il ?

Pour l’instant, la peine par excellence, la plus cruelle, était l’anéantissement, ce qui équivalait à un retour au chaos primordial. Cette peine était exécutée en faisant dévorer le défunt par de mauvais démons ou par le feu. Ce concept figurait déjà dans les textes des pyramides.

Pour un Égyptien, une autre crainte, décidément curieuse, était de se retrouver dans l’au-delà « à l’envers, renversé », c’est-à-dire la tête en bas et les pieds en l’air. Dans cette position, les processus physiologiques auraient été inversés et le pauvre défunt se serait retrouvé avec la bouche et la gorge pleines de ses propres excréments et de sa propre urine. Certaines formules magiques sont précisément destinées à éviter une telle situation.

Les Textes des Pyramides faisaient ensuite référence à d’autres craintes telles que le fait d’être enfermé en prison, d’être séparé de sa famille, d’être mordu par des serpents ou d’autres animaux, d’être contraint de rester éternellement dans l’obscurité.

Les mêmes préoccupations sont exprimées dans les derniers textes des sarcophages. Ici aussi, la peur de l’anéantissement provoqué par d’horribles démons, des dévoreurs sans pitié, est grande. Et la crainte du feu qui détruit complètement le corps, qui est le support fondamental de l’existence des entités spirituelles, s’exprime également. Dans le Livre des Deux Voies, qui est inclus, il est question d’un lac de feu que le mort doit éviter et du feu par lequel le défunt doit entrer et sortir sans dommage.

Il convient en effet de noter que dans le Livre des Sarcophages, les références au terme « feu » évoquent l’idée d’un enfer ardent où le mort risque continuellement de succomber. Et d’un enfer où des tourments physiques sont également infligés. Il est fait référence à des mutilations qui conduisent également à la « mort définitive », comme la décapitation ou l’amputation des membres. Dans certains passages, le défunt est invité à « conserver sa tête et ne pas mourir de mort » (formule 677) ou à « sauver son cou de celui qui pourrait le couper » (formule 94). Malgré la difficulté de lecture des textes, il semble que ces bourreaux soient des démons avec des têtes d’animaux monstrueux.

Pendant la période du Nouvel Empire, à partir du XVIe siècle avant J.-C. apparaissent les Livres de l’Au-delà qui ne sont plus des recueils de formules pour aider le défunt à surmonter les dangers de l’au-delà, mais de véritables guides des Enfers, où les lieux de l’au-delà sont décrits en détail et, bien sûr, où sont également illustrés les lieux terrifiants et les tourments qui attendaient les défunts qui n’avaient pas été absous dans la « Salle des Deux Vérités ». Ces textes étaient appelés « Livres de l’Amduat » ou « Livres de ce qui se trouve dans l’au-delà ».

Les tourments infligés aux damnés sont de nature diverse. Une première catégorie concernait le corps du défunt qui pouvait être privé de sa sépulture et même ceux qui avaient été correctement embaumés pouvaient voir leur cadavre découvert, les bandages arrachés par des divinités maléfiques qui exécutaient la condamnation ordonnée par le tribunal de l’au-delà.

Parmi les autres peines, il y avait le manque de lumière et l’immersion totale dans l’obscurité, sans même pouvoir entendre la voix du dieu Soleil qui appelait chaque nuit les élus à une nouvelle vie. Les damnés étaient également privés de parole et contraints de demeurer dans le « lieu du silence » pour l’éternité.

En bref, les damnés devaient subir toutes sortes de privations et être rejetés dans les profondeurs ténébreuses. Les pervers « se couchaient sur leur tête » et « mangeaient leurs propres excréments et leur propre urine ». Ils étaient entourés d’odeurs pestilentielles et terrorisés par les rugissements de leurs bourreaux. D’autres peines consistaient à ligoter les membres, à enchaîner les prisonniers à des poteaux pour être torturés par des démons portant des noms peu rassurants tels que « Compresseur », « Terrible », « Celui qui lie». Ils pouvaient également être emprisonnés dans des cages en bois et subir des mutilations et des brûlures infligées à l’aide de sabres et de couteaux ou de flammes tranchantes.

Le lieu de ces tourments s’appelait « l’abattoir ». Un endroit terrible dont la maîtresse était Sekhmet, la déesse lionne de la guerre, des massacres et des épidémies. Elle bénéficiait de l’aide de démons cruels qui, en plus de la torturer, vivaient du sang et des cœurs de leurs victimes.

Mais c’est le feu qui joue un rôle fondamental dans l’enfer des Égyptiens. Il pouvait provenir des yeux des démons, de l’œil du dieu-Soleil, de la gueule des serpents, des épées animées, etc. Les damnés étaient tourmentés par des vents enflammés, par une mer de feu à l’odeur pestilentielle à une certaine heure de la nuit, tandis qu’à une autre heure, le feu remplissait de profondes fosses qui étaient occupées par des démons et des serpents et dans lesquelles des corps, des âmes et des ombres étaient continuellement consumés tandis que le dieu Horus leur criait, selon ce que rapporte l’Amdouat (189) :

« Vos corps doivent être suppliciés avec le Couteau qui tourmente, vos âmes anéanties, vos ombres piétinées, vos têtes coupées ! Ne restez pas debout, mais posez vos têtes ! Ne vous relevez pas, mais couchez-vous dans vos fosses ! Vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas vous échapper ! »

À cela s’ajoutaient les chaudrons dans lesquels étaient jetés pour cuire les têtes, les cœurs, les corps, les âmes et les ombres des pécheurs. De plus, ils étaient placés à l’envers pour rendre la douleur encore plus aiguë. Des serpents et des démons attisaient le feu. Bref, il n’y avait ni espoir ni pitié pour les ennemis d’Osiris.

Mais en enfer, les Égyptiens ne se contentaient pas de s’acharner sur les corps des pécheurs. Rappelons que ce que nous pourrions définir comme « âme » pour les Égyptiens était composé d’une entité similaire désignée par le terme ba et de l’ombre, appelée sheut ou shuyt. Par conséquent, les peines pouvaient également être infligées à ces composantes de la personne humaine. Les âmes pouvaient également être enchaînées, brûlées, tuées, mises en pièces. Et les ombres pouvaient également être mises en pièces, décapitées, etc. Les deux pouvaient également être jetées dans des chaudrons avec des corps entiers, des têtes, des cœurs, des membres ; elles pouvaient être privées de la lumière du soleil. En bref, ils pouvaient subir les mêmes tourments que les corps correspondants.

Les peines infernales culminaient dans la plus terrible des tortures, à savoir l’annulation totale et définitive. Cette tâche était confiée à une créature effrayante, Ammit, également connue sous le nom de « Dévoreuse » des morts et qui apparaît dans les papyrus funéraires du Nouvel Empire. Elle était représentée avec une tête de crocodile, le devant et la crinière d’un lion et l’arrière d’un hippopotame, et était la descendante directe des démons du Livre des Sarcophages connus sous le nom de « Dévoreurs ». Ses mâchoires énormes et très puissantes broyaient les défunts dans toutes leurs composantes, matérielles et spirituelles, et ils étaient ainsi annulés et jetés dans le royaume de l’inexistant. L’endroit où cette créature effrayante opérait s’appelait « le lieu de l’annihilation » et était l’endroit le plus profond de l’enfer. Là, enchaînés, les coupables étaient gardés par d’énormes serpents au souffle de feu en attendant leur tour.

L’enfer égyptien était terrible. Qui se rapproche beaucoup de celle traditionnelle de la culture chrétienne, comme nous l’avons mentionné. À tel point que l’enfer même décrit par Dante s’en rapproche beaucoup, en passant sous silence les nombreux autres ouvrages sur le sujet, les fresques, etc. Il est difficile de ne pas penser à un lien, étant donné que toutes les autres cultures anciennes, y compris la culture romaine, ont une conception complètement différente des Enfers. Mais quelle est-elle ?

Beaucoup oublient que l’Égypte des premiers siècles après Jésus-Christ est l’un des lieux de formation du christianisme. Et c’est le lieu de naissance du monachisme, en particulier le désert autour de Thèbes, la Thébaïde. Il suffit de penser à des personnages comme Antoine Abbé, Pacôme, Macaire, Paul et ainsi de suite. Et à tant d’autres qui les ont suivis.

Il s’agissait de personnages très motivés qui avaient décidé de vivre dans le désert comme des ermites pour fuir le monde en proie au péché et à la décadence. Mais ils ont toujours eu un grand nombre de disciples et une influence considérable sur la vie civile. Nous ne devons toutefois pas être victimes du cliché du moine doux et réservé. Ces personnages et, surtout, leurs disciples, étaient souvent des fanatiques, des « talibans », comme nous pourrions les appeler aujourd’hui, qui s’acharnaient même physiquement contre tout témoignage du passé païen. Mais ils n’hésitaient pas à terroriser les bons chrétiens avec les images de l’au-delà qui leur étaient si familières et qu’ils pouvaient tirer directement de l’intérieur des tombes violées où ils avaient parfois eux-mêmes établi leur demeure d’ermites. Dans le but d’en faire de bons chrétiens, évidemment, selon leur mentalité.

Plusieurs textes parlent de gardien de l’au-delà, de dangereux itinéraires à parcourir, de puits enflammés d’où s’échappe une puanteur insupportable, etc. Toutes ces images semblent très souvent tirées des textes funéraires des anciens Égyptiens.

Dans un texte, le Martyre de Macaire d’Antioche, il y a une description qui ressemble trop à celle qu’aurait faite un Égyptien antique. Les démons ont des têtes d’animaux féroces (lions, crocodiles, ours, dragons), exactement comme les démons représentés dans les livres égyptiens. Et l’âme du pécheur, après un passage dans le feu, se retrouve dans la salle du jugement, où Jésus a pris la place d’Osiris en tant que juge suprême. Après quoi, elle est livrée à la « Mangeuse » à tête de crocodile (qui rappelle la « Dévoreuse » égyptienne) qui, aidée de vers et de serpents, met en pièces les pécheurs « sans qu’ils meurent ».

Il s’agit peut-être d’un cas extrême, mais de nombreux autres témoignages vont dans le même sens.

Il est facile de comprendre comment notre image de l’enfer dérive de la très ancienne conception égyptienne d’un lieu de tourment pour les pécheurs, qui a évidemment été ensuite retravaillée par le milieu monastique copte.

Cela introduira quelques innovations par rapport aux textes sacrés égyptiens, notamment pour une corrélation plus claire entre la faute et la punition, ce qui n’était pas aussi clair dans la tradition précédente où tous les coupables étaient considérés comme tels et assimilés aux « ennemis » d’Osiris, à ceux qui ont causé sa mort sans distinction particulière. Plus généralement, ils étaient des perturbateurs du Maat, l’ordre et l’harmonie universels, dont Osiris était l’un des piliers. Ils faisaient, en pratique, par choix, partie du Chaos qui entourait la création ordonnée et qui menaçait continuellement de la détruire. Pour les anciens Égyptiens, par conséquent, l’existence des pécheurs, des hommes mauvais, constituait un danger qui ne pouvait être toléré et ils devaient donc être rejetés dans l’abîme, dans le Chaos même, pour finir à nouveau dans le Néant auquel, par leur choix, ils appartenaient.

Quelque chose de ce genre se retrouvera ensuite dans les textes des premiers écrivains chrétiens pour qui le diable et le mal représentaient le néant, l’absence de bien et que celui qui choisissait cette voie était voué à la condamnation éternelle à subir en enfer, parmi les tourments infligés par les démons.

Même la peine maximale pour les Égyptiens, qui était l’éloignement du Soleil et de la lumière, rappelle la peine de l’éloignement de Dieu et de la privation de sa vision qui caractérise les condamnés à l’enfer, mais aussi au purgatoire, des théologiens chrétiens.