Medioevo fantastico: il serpente e il drago

Quella del serpente e del drago è una figura molto complessa anche dal punto di vista simbolico. Per questo motivo, in questa sede affronteremo alcuni aspetti senza pretendere con ciò di esaurire l’argomento.

Iniziamo dicendo che spesso non è semplice distinguere nell’iconografia romanica il serpente dal drago e da altri mostri similari. Il drago, dal punto di vista iconografico, sarà codificato soltanto alla fine del medioevo.

Il dragone riveste un ruolo fondamentale nell’Apocalisse di Giovanni. Contrapposto a Dio, esso appare in particolare nei capitoli 12 e 13. In 12,17 dove lo vediamo alle prese con la Donna partoriente, Michele e “quelli che osservano i comandamenti di Dio e posseggono la testimonianza di Gesù”. In questo contesto il dragone è l’immagine della forza del male, tanto che egli è in grado di conferire “potenza” e “potestà grande” alla bestia venuta dal mare, ovvero al potere politico (Apocalisse 13,2-4). Si ha quasi l’impressione, in questo passo, di trovarsi di fronte a un influsso del manicheismo considerato che sembrerebbe attribuire al male la stessa potenza delle forze del bene.

Della bestia che viene dalla terra e che ha corna simili a quelle dell’Agnello, Giovanni dice tuttavia (Apocalisse XIII,11) che “parlava come un dragone”. Ed è la dissimulazione tipica dell’Anticristo.

Il serpente ha sempre colpito l’immaginario collettivo, soprattutto nell’ambito agrario, vista la sua diffusione nelle campagne. Il fatto che scomparisse completamente nella sua tana, ne ha determinato il collegamento con la terra e con gli inferi. Si narrava inoltre che avesse la capacità di incantare con il suo sguardo.

Inoltre, visto che, come si affermava, nasceva da uova, il serpente veniva associato agli uccelli. Questo è il motivo per cui lo vediamo spesso rappresentato con le ali, esattamente come il dragone.

Destava meraviglia che il serpente perdesse periodicamente la sua pelle ritrovandosene subito una nuova. Diventava così il simbolo della vita che si rinnova da sé e della perennità dell’esistenza.

Tertulliano, rifacendosi ai naturalisti classici, affermava che il serpente aveva la capacità non solo di cambiare la pelle ma anche la sua età. Secondo Tertulliano, questo animale, quando avvertiva la vecchiaia, si incastrava in uno stretto passaggio e, scorticandosi, vi usciva con la pelle nuova e ringiovanito. Il serpente diveniva così il simbolo del tempo che si rinnova e anche della vita.

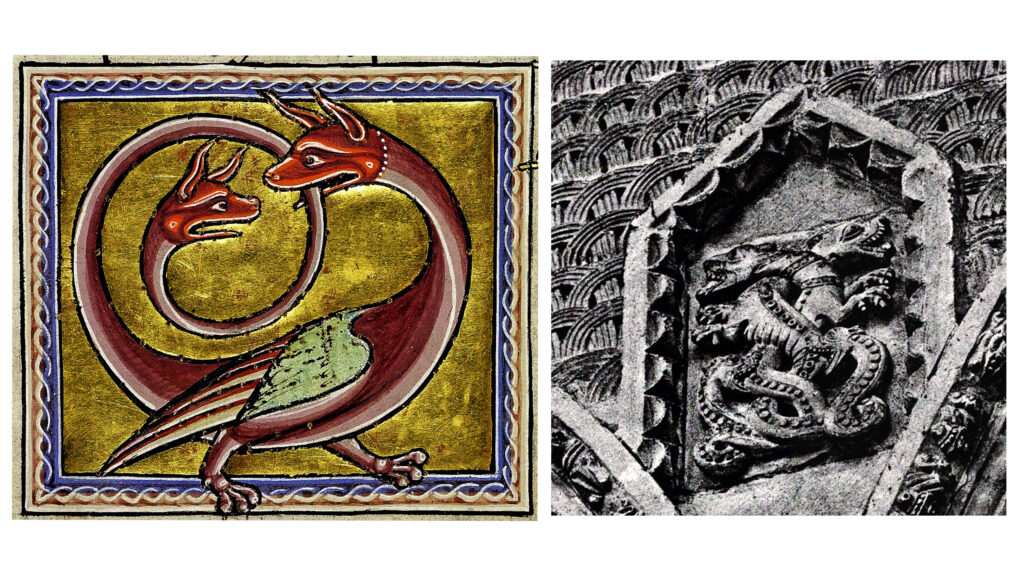

La rappresentazione del rinnovamento della vita e del ciclico ripetersi del tempo è l’uroboro, il serpente (o drago) che si morde la coda. Si tratta di un simbolo molto antico, visto che lo ritroviamo già nell’antico Egitto sotto forma, ad esempio, di braccialetto. E nel medioevo, con il suo corpo che diventa un cerchio, troviamo l’uroboro spesso raffigurato nelle miniature.

Si credeva che l’uroboro, assimilato a una lucertola, avesse la capacità di recuperare la coda perduta. Era anche opinione diffusa che l’uroboro, ripiegandosi su sé stesso e succhiando la propria coda, ritrovasse le forze vitali. Proprio nella cosa si trovava un principio vitale che, una volta assorbito, avrebbe permesso alla creatura di rigenerarsi. Da qui il senso delle raffigurazioni dell’uroboro nei testi di alchimia.

Il principio del serpente uroboro si ritrova in tanti altri esseri raffigurati mentre si mordono la coda.

Un ‘eco si ritrova anche nelle raffigurazioni di personaggi ritratti in forma acciambellata, come è il caso del cane, dell’uomo e della serena nei medaglioni del portale di Vézelay

Affine all’uroboro è l’anfisbena che è, invece, il serpente dotato di due teste alle sue estremità. Già Plinio, dal quale i commentatori medievali attingevano era certo della sua esistenza. Brunetto Latini, maestro di Dante, scrive che “Anfismenia è una sorta di serpente che ha due teste: l’una al suo posto e l’altra nella coda, e da ciascuna parte può mordere, e corre agilmente, e i suoi occhi sono rilucenti come candele”.

Un nodo ottenuto dall’intersezione di due anfisbene si può vedere all’interno della cattedrale di Bayeux.

Talvolta troviamo il serpente rappresentato sotto forma di spirale. La spirale è movimento, seppure relativo, a differenza del cerchio il cui movimento non ha mai fine.

La spirale si ritrova talvolta nei pastorali dei vescovi e degli abati dove termina con la raffigurazione di un serpente o di un drago. Il motivo di questa singolare rappresentazione si può rinvenire in alcuni passi biblici che, nell’immaginario medievale, facevano assimilare l’immagine del serpente addirittura alla figura di Cristo.

Il Cristo-serpente si ispira in particolare al racconto biblico nel quale il faraone chiede a Mosè e Aronne un prodigio. Quest’ultimo, su ordine del Signore, getta ai piedi del sovrano la sua verga e questa si trasforma in un serpente.

“Mosè e Aronne vennero dal Faraone e fecero come aveva ordinato il Signore. Aronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e davanti ai suoi servi, e diventò un serpente.

Ma anche il Faraone chiamò sapienti e incantatori, e anche i maghi d’Egitto coi loro sortilegi fecero così. Ognuno gettò il proprio bastone che diventò un serpente, ma il bastone di Aronne ingoiò i loro bastoni”.

(Esodo 7,10-12)

Qui gli esegeti cristiani hanno voluto vedere simboleggiato Cristo che, morendo sulla croce, è vittorioso sulle nostre colpe e sul male.

Un secondo passo è quello di Matteo 10,16:

“Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”.

E questo spiega la presenza contemporanea dei due animali, serpente e colomba, ad esempio, nel pastorale in avorio di sant’Annone, conservato a Siegburg, in Germania, nel quale la colomba sta sopra la testa del serpente. Ed è il motivo, ovviamente, per il quale il serpente si ritrova spesso raffigurato a simboleggiare la virtù della pazienza.

C’è da osservare che, pur essendo il pastorale un emblema molto antico, sono stati i celti irlandesi ad associarlo alla figura del vescovo e a utilizzare per esse il simbolo, anch’esso tipicamente celtico, della spirale.

Simili a pastorali sono i bastoni a “tau” che hanno preceduto i pastorali propriamente detti e che sono decorati con spirali nel coronamento in avorio. La loro forma si ispira al segno “tau” tracciato dal profeta Ezechiele sulla fronte degli ebrei. Segno nel quale i Padri hanno voluto vedere una rappresentazione della Trinità e, soprattutto una prefigurazione della croce di Cristo.

Qui vediamo un bellissimo esemplare proveniente da Jumieges e conservato nel museo di Rouen. La figura al centro è un abate. Lo riconosciamo dal fatto che tiene il pastorale rivolto verso sé stesso (se si fosse trattato di un vescovo, sarebbe stato il contrario). Questa è la direzione del sacrificio di sé e della mortificazione. Anche qui vediamo la belva da un lato e l’agnello dall’altro, con la vittima, sulla destra, rinserrata da un doppio intreccio che ripete la direzione del pastorale in mano all’abate al centro.

Questo è, invece, un pastorale italiano del secolo XIII la cui voluta termina con la testa di un drago, con le sue due corna, simbolo di morte che, con la sua bocca spalancata, minaccia l’agnello-Cristo, il quale ha il capo girato all’indietro in segno di opposizione. Da notare le tre appendici del gonfalone che l’Agnello regge con la zampa e che rappresentano i tre giorni trascorsi da Gesù nel sepolcro.

Nel capitolo XXI del libro dei Numeri leggiamo che il Signore per punire gli Israeliti che si lamentano contro Mosè e contro Dio “inviò al popolo dei serpenti che bruciano: morsero il popolo e molta gente d’Israele morì”.

Pentiti, chiedono a Mosè di intercedere. Su richiesta divina:

“Mosè fece un serpente di bronzo e lo mise su un’asta; se un serpente mordeva un uomo e costui guardava il serpente di bronzo, restava in vita”.

(Numeri 21,9)

In questo caso, sarà Gesù stesso a equipararsi al simbolo del serpente di Mosè:

“«E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve essere innalzato il Figlio dell’uomo, affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna»”.

(Giovanni 3,14-15)

Quindi, veniva spontaneo accostare il serpente a Cristo che ci risana dal morso del serpente, ovvero dal male.

C’è da dire che i Padri espressero spesso cautela nell’identificare la figura del serpente a quella di Cristo, mentre certi ambienti gnostici arrivarono ad adorare il serpente come tale. Esitazione che derivava anche dall’assimilazione del serpente con il peccato.

Ad esempio, san Tommaso d’Aquino, commentando il versetto di Giovanni, si sente obbligato a specificare che:

“Il serpente di bronzo aveva la forma del serpente, ma non ne aveva il veleno. Così il Cristo, perfettamente innocente, non ha voluto ritenere che l’apparenza del peccato”.

Forse è per questa ambiguità e per il pericolo che da un animale così enigmatico scaturissero superstizioni, che gli artisti medievali hanno esitato a riprodurre il tema di Mosè e il serpente sulla pietra. E anche Mosè viene normalmente raffigurato sotto altri aspetti.

Esiste però una rappresentazione famosa del serpente di Mosè e si trova nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Un serpente di fattura antica e che un tempo era probabilmente un simbolo di Esculapio e che era un dono addirittura di un imperatore bizantino. Da qui la credenza, in passato, che si trattasse proprio del serpente in bronzo di Mosè, tanto che per secoli i milanesi gli attribuirono capacità taumaturgiche. Un’evidenza in più, insomma per evitare rappresentazioni di Mosè con il serpente.

Come abbiamo visto in un altro testo dedicato alla figura del leone, in molte tradizioni il serpente assume il ruolo di guardiano del luogo sacro. O, in particolare, dell’albero. Esso impedisce all’uomo di accostarvisi oppure lo allontana dopo averlo indotto al peccato.

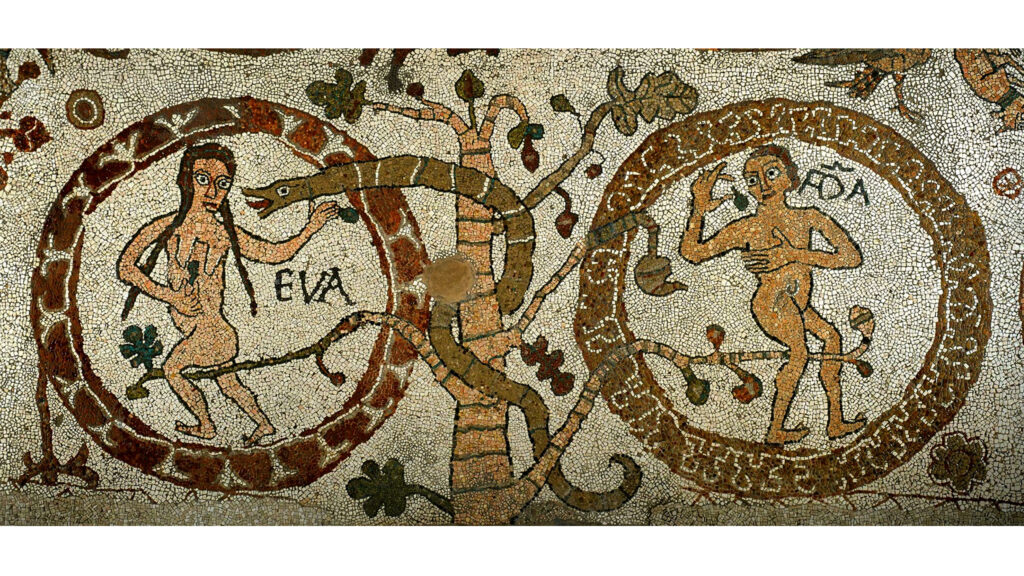

Questo è il caso della vicenda di Adamo ed Eva narrata in Genesi 3,1.2.4.13.14. C’è da dire che, in questo caso, l’associazione fra il serpente tentatore di Genesi e Satana è molto tarda. È un’interpretazione che verrà suggerita, in ambito biblico, dal testo della Sapienza. Interpretazione che verrà successivamente fatta propria da tutta la tradizione cristiana. L’Apocalisse, non a caso, definisce Satana “serpente antico” (Apocalisse 12,9 e 20,2).

Nel capitolo 12 dell’Apocalisse di Giovanni, troviamo la visione della donna incinta e prossima a partorire, vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, intorno al capo una corona di dodici stelle (Ap 12,1).

Dinnanzi a lei sta

“[…] un dragone, rosso-vivo, con sette teste e dieci corna. Sulle teste vi erano sette diademi; la sua coda si trascinava dietro la terza parte degli astri del cielo e li precipitava sulla terra”

(Apocalisse 12,3-4)

Più avanti Giovanni spiega che il grande dragone è:

“[…] il serpente antico, quello che è chiamato diavolo e Satana; colui che inganna tutta la terra fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli”.

(Apocalisse 12,9)

Ritornando alla figura del guardiano del luogo sacro, l’uomo non può accedere all’albero o all’oggetto divino e a quel che rappresenta se non a prezzo di una dura lotta contro forze misteriose e malefiche. Ercole, per impadronirsi delle mele d’oro nel giardino delle Esperidi, deve affrontare un mostro, così come Giasone per impadronirsi del vello d’oro è costretto a uccidere un dragone.

Anche i serpenti custodiscono i simboli che incarnano il sacro e la conoscenza, oltre che la via verso l’immortalità e i tesori degli dei. Anche per questo, nell’immaginario popolare, spesso è un serpente a custodire un tesoro.

L’arte medievale ha rappresentato spesso il serpente che tenta i nostri progenitori accanto all’albero del Paradiso Terrestre. E di frequente lo vediamo rappresentato in posizione verticale, quasi a simboleggiare il peccato di orgoglio con la sua posizione eretta, e il desiderio di rivendicare per sé i privilegi di Dio. Per questo ha determinato la ribellione e la caduta degli angeli di Lucifero.

In ogni caso, il serpente viene ritenuto il depositario di una sapienza superiore, ricevuta dall’alto Dato che ha la capacità di offrirla, o perlomeno è quello che fa credere, egli possiede una grande capacità di seduzione.

Il serpente si fa tentatore fino a provocare, in un essere ancora innocente, il peccato, come accade ad Adamo ed Eva.

In un capitello della chiesa di Notre Dame di Moirax vediamo i due progenitori che prendono il frutto e, non appena si rendono conto del peccato, si coprono le nudità con le foglie. Ma accanto, su entrambe le facce complementari viene raffigurato Michele che schiaccia il dragone. La morte e il male, introdotti dal serpente demoniaco, non dureranno in eterno.

Anche per questo, pur se il serpente, come nel caso di quello di Mosè, continua a possedere degli aspetti positivi, nell’arte medievale mantiene un significato negativo.

In un capitello di San Isidoro a Léon (Spagna), la Lussuria viene raffigurata con i lineamenti di un personaggio morsicato alla testa e al petto da quattro serpenti.

Ancora più esplicito una raffigurazione nel portico dell’abbazia di Saint-Pierre a Moissac dove si vede una donna cui rospi e serpenti divorano i seni e il sesso.

Più ambigua è la figura del dragone che, pur associato al demonio nell’Apocalisse di Giovanni, talvolta si ritrova ad affiancare personaggi che sono ritratti in posa ascensionale e, quindi, rivolti verso il cielo.

Questo è chiaramente il caso nell’orante di Rozier-Côtes d’Aurec, in Francia, ritratto mentre sta salendo verso il cielo, con le gambe ormai staccate dal suolo e, quindi, dalla materialità.

L’uomo trasportato in cielo da dei dragoni si ritrova con ancora maggiore chiarezza, per citare un altro esempio, in un altro capitello. Qui l’essere, con lo sguardo ormai distaccato dal mondo, si aggrappa a dei draghi che hanno la coda tripartita, e il tre è il simbolo del cielo.